🔸東洋医学とは

東洋医学

2⃣ 東洋医学:「 手技 」

3⃣ 東洋医学:「 四診 」

4⃣ 東洋医学:「 五行学説 」

5⃣ 東洋医学:「 経絡と経穴 」

6⃣ 東洋医学:「 未病と養生 」

7⃣ 全身症状:「 ツボ10選 」

8⃣ 経絡経穴:「 ツボの探し方・押し方 」

東洋医学:鍼灸マッサージ、ツボ療法

東洋医学:鍼灸マッサージ、ツボ療法1⃣ 東洋医学:「 要項 」

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、

日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

体には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ところで、東洋医学って、どんなことをするの・・・?

そこで、東洋医学の「総論(要項)」について紹介して行きます。

東洋医学とは

"東洋医学(とうよういがく)とは、東洋起源の伝統医学を指す。東洋が指す範囲が多様であるように、東洋医学に含まれる範囲も一様ではなく、文脈・視点によって異なる。

現在日本の伝統医学業界では、古典医学書に基づく薬物療法・漢方医と、経穴などを鍼や灸で刺激する物理療法・鍼灸医学、両者を合わせて東洋医学と呼んでいる。

日本では日清戦争以降、「西洋」と対になる「東洋」という用語が定着し考えられており、昭和25年に日本東洋医学会が設立されて、東洋医学という呼び方も一般的になった。"

引用元:東洋医学- Wikipedia

東洋医学の概念

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると捉えています。

気が不足している、血が滞っている、水分が溜まっているなど、幾つかの状態が重なりあって、不快な症状や病気が引き起こされています。

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって把握し、証(治療方針)を立て、身体全体を正常な状態に戻すことが施術(治療)であると考えています。

A.病因(原因)

不快な症状や病気が起こる原因を、東洋医学では「病因」と言います。

病因は、①外因 ②内因 ③不内外因 に分けられます。

①外因:季節や気象など環境の変化

②内因:精神が肉体に影響

(過度の喜怒哀楽)

③不内外因:疲労、暴飲暴食、不摂生

B.四診(診断)

病気の原因や不快な症状の診断を、東洋医学では「四診」と言います。

四診は、①望診 ②聞診 ③問診 ④切診 に分けられます。

①望診(ぼうしん)

:身体の動き、顔や舌の状態

②聞診(ぶんしん)

:声、におい、呼吸音

③問診(もんしん)

:病歴、既往歴、自覚症状

④切診(せっしん)

:脈、腹部と背部の状態

C.証(症状・治療方針)

症状の意味や病気の状態を、東洋医学では「証」を立てると言います。

証は主に ①気血水 ②陰陽(三陰三陽) ③虚実で分類し証が決まります。

①気血水:身体を構成する「気血水」のバランスが崩れ、体調不良が起こる。

②陰陽(三陰三陽):あらゆる物は「陰と陽」の要素があり、症状の進行状態を三陰三陽の6段階で表す。

③虚実:症状の状態を「虚証と実証」で表す。

東洋医学の鍼灸マッサージは、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに沿って気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術です。

誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

ツボとは、身体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

全身の症状に効くツボ:5回シリーズ

A. 頚肩部:頭痛、肩こり

B. 腰背部:腰痛、足腰の疲れ

C. 腹 部:胃腸の症状

D. 疼 痛:痛みとストレス

E. 全 身:疲労と倦怠感

第1回は、A.「頭痛、肩こり」に効くツボです。

①風池(ふうち)

位置:耳の後ろの骨と、後頭部のくぼみの中間にあるツボ。

効果:頭痛、肩や首のこり、鼻づまり、風邪、二日酔いなど。

②肩井(けんせい)

位置:首と肩先の真ん中にあって、肩の筋肉の中心にあるツボ。

効果:肩こりの特効穴、頭痛、眼精疲労、寝違い、腕の痛みなど。

▶全身症状の表へ

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって症状全般を把握し、証(施術方針を決め)を立て、身体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻すことが、施術(治療)であると捉えています。

参考文献

教科書執筆小委員会著(社団法人 東洋療法学校協会編):「東洋医学概論」、医道の日本、2007年

▲TOP

2⃣ 東洋医学:「 手技 」

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、

日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

体には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ところで、東洋医学って、どんなことをするの・・・?

今回は、手技(はり・きゅう・マッサージ)について説明して行きます。

*ディスポーザブル鍼:使い捨て鍼(感染や折鍼の予防対策)

東洋医学とは

"広義には東洋で発祥し,発達した医療体系のことで,中国系,インド系 (アーユル・ベーダ) ,アラブ系 (ユナニ) などが含まれる。しかし,一般的には中国系伝統医学をさし,ヨーロッパ,アメリカで体系化された現代医学の主流を西洋医学というのに対して用いる。

狭義の東洋医学は気と血とを人体の二大生理因子とし,中国の自然哲学である陰陽五行説を理論的支柱として組立てられた医療体系であり,患者の自他覚所見を総合し「証」に,特定の治療手段である「方」を対置させている。

治療法には薬物療法,食餌療法のほかに鍼,灸,あん摩,指圧などの物理療法がある。

日本でも,5~6世紀頃に大陸から導入されて以来,長く医療の主流となっていたが,19世紀に入ると次第に西洋医学に圧迫されるようになり,明治時代には政府がドイツ医学を採用したため,在来の漢方医制度は崩壊し,東洋医学は一部の民間医師によりかろうじて命脈を保つという状態になった。しかし,近時,治療医学としての東洋医学の意義が再評価される機運にあり,加えて鍼麻酔が国際的関心を呼ぶに及んで,一般の注目を集めるにいたった。"

出典 ブリタニカ国科事典

東洋医学の手技

東洋医学の手技は、主に「鍼、灸、マッサージ」の3つの手技に分けられます。

A.は り :鍼(毫鍼、小児鍼、皮内鍼など)

B.きゅう :灸(有痕灸、無痕灸など)

C.マッサージ:按摩マッサージ指圧(軽擦、揉捏、圧迫など)

3つの手技は、国家資格で、正式名称は「鍼師、灸師、按摩マッサージ指圧師」の

別々の資格です。

A.鍼師の施術

体の皮膚感覚の中の痛みに関する感覚を、施術に利用する方法で、鍼を皮膚に接触させたり、刺すことによって鈍っている神経機能を興奮させ、また逆に興奮している機能を抑制することによって、体の不調を施術するものです。

①鍼の長さ:10㎜から150㎜の17種類

②鍼の直径:0.10㎜から0.50㎜の21種類(髪の毛の太さ:0.05㎜から0.15㎜)

③ディスポーザブル鍼:使い捨て鍼の使用(感染や折鍼、鍼先の摩耗対策)

▷鍼施術は症状別に、鍼の長さ・角度・時間・施鍼法によって、刺激量を調整。

B.灸師の施術

温度感覚を利用した方法で、その原理は、灸の熱刺激で皮膚組織を刺激。刺激した組織の小さな部分が分解して皮膚から血管に吸収され、血行を良くし、血液内にさまざまな免疫物質をつくり、体内の機能を改善する施術です。

①材 料:灸の材料は、もぐさ(艾)と言い、ヨモギの葉から作ります。

②も ぐ さ:良質のもぐさは、燃焼時の煙と灰が少なく、熱感が緩和なものです。

③線 香:もぐさに着火する線香は、タブやスギの葉、無臭で灰の少ないもの。

▷灸施術は症状別に、灸の大小・硬軟・壮数・施灸法によって、刺激量を調整。

C.按摩マッサージ指圧師の施術

按摩マッサージ指圧は、3つの手技を合わせて、一般的には「マッサージ」と呼ばれています。3つの手技は同じ基盤の上に成り立っており、手技の作用機転は循環改善の増進と圧反射機転による生体の機能調節を図る施術です。

①按 摩 :古代中国より渡来、経絡経穴に対応した遠心性の手技。気血の循環や過不足を調整する。

②マッサージ:明治中期にヨーロッパより輸入、体の皮膚に対応した求心性の手技。血液・リンパの還流を促し、新陳代謝を調整する。

③指 圧 :大正初期に各手技を体系化、垂直圧を主とした遠心性の手技。筋や神経および内臓の機能を調整する。

▷マッサージ施術は、主に3つの手技を組み合わせ、症状別に刺激量を調整。

東洋医学の鍼灸マッサージは、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに沿って、気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術です。

誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

全身の症状に効くツボ:5回シリーズ

A. 頚肩部:頭痛、肩こり

B. 腰背部:腰痛、足腰の疲れ

C. 腹 部:胃腸の症状

D. 疼 痛:痛みとストレス

E. 全 身:疲労と倦怠感

第2回は、B.「腰痛、足腰の疲れ」に効くツボです。

③志室(ししつ)

位置:手を腰に当てた時、親指部分が触れる高さにあるツボ。

効果:腰痛、足腰のしびれや痛み、冷え性、疲労など。

④委中(いちゅう)

位置:膝関節の後ろ側に出来る横じわの中央部分にあるツボ。

効果:腰痛、足腰や臀部の痛みや疲れ、首のこり、膝の痛みなど。

▶全身症状の表へ

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

東洋医学の流れ

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって、症状全般を把握し、証(施術方針)を立て、鍼灸マッサージで体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻すことが「施術(治療)」であると捉えています。

参考文献

教科書執筆小委員会著(社団法人 東洋療法学校協会編):「はりきゅう理論」、医道の日本、2006年

教科書執筆小委員会著(社団法人 東洋療法学校協会編):「あん摩マッサージ指圧理論」、医道の日本、2006年

▲TOP

3⃣ 東洋医学:「 四診 」

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、

日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

体には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ところで、東洋医学って、どんなことをするの・・・?

今回は、東洋医学の診察法「四診」について、少し説明して行きます。

東洋医学とは

"漢方医学ともいう。〈漢方〉の語は江戸時代にオランダから伝えられた医学を蘭方と呼んだのに対して,それまでの医学の呼称としてつくられた言葉である。中国の伝統的な医学から学んで,日本で同化し,発展させた医学をさす。

近年では,西洋医学に対して,東洋医学の名で呼ばれることも多い。

中国の伝統的医学は,中医学または中国医学とも呼ばれ,朝鮮や日本,ベトナム,タイにまで影響を与え,朝鮮では東医学,日本では漢方医学という伝統医学を形成した。"

出典 株式会社平凡社世界大百科事典

東洋医学の四診

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって把握し、証(治療方針)を立て、体全体を正常な状態に戻すことが施術(治療)であると捉えています。

病気の原因や不快な症状の診断を、東洋医学では「四診」と言います。

四診は、「①望診 ②聞診 ③問診 ④切診」に分けられます。

①望診(ぼうしん):身体の動き、顔や舌の状態

②聞診(ぶんしん):声、におい、呼吸音

③問診(もんしん):病歴、既往歴、自覚症状

④切診(せっしん):脈、腹部と背部の状態

東洋医学では、「色脈」が診断の意味で、対象者の「顔の色つや・脈の状態」を診ることが代表的な診断法とされています。

また、「診断即治療」といわれ、病名を確定すれば、それが治療法と結びつき治療の指針となります。

東洋医学は、古来、診断能力の水準を「望んで知るを神となす」として、見ただけで診断を下せる技術を神技として、最高位においていました。

対象者(患者)の症状を収集整理する四診、今回は、四診の内「望診:顔の部分診」について、説明して行きます。

望診とは、上記の通り、身体の動き、顔や舌の状態から、対象者(患者)の症状を判断して行く方法(古来は神技)です。

望診:顔の部分診

東洋医学では、顔面の各部に、五臓の盛衰が反映するといわれ、顔面の部位に現れた色変などにより、臓腑や器官の病変を判断するものです。

素問1)より

A. 肝の熱病は、左の頬まず赤し

B. 心の熱病は、額まず赤し

C. 脾の熱病は、鼻まず赤し

D. 肺の熱病は、右の頬まず赤し

E. 腎の熱病は、頤まず赤し

顔面の部位(A~E)に現れた色変などにより、対応する臓腑や器官の病変を判断するものです。また、眼光や目の周りの変化、顔色の青・赤・黒などの色つやも観察して行きます。

診察は、対象者が診察室に入って来る所から始まっています。望診で、顔色・動作・声などの情報を収集し、その他の「四診」で総合的に症状を判断して、証(治療方針)を立てます。

立てた証に対し、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに沿って気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術を行います。 誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

全身の症状に効くツボ:5回シリーズ

A. 頚肩部:頭痛、肩こり

B. 腰背部:腰痛、足腰の疲れ

C. 腹 部:胃腸の症状

D. 疼 痛:痛みとストレス

E. 全 身:疲労と倦怠感

第3回は、C.「胃腸の症状」に効くツボです。

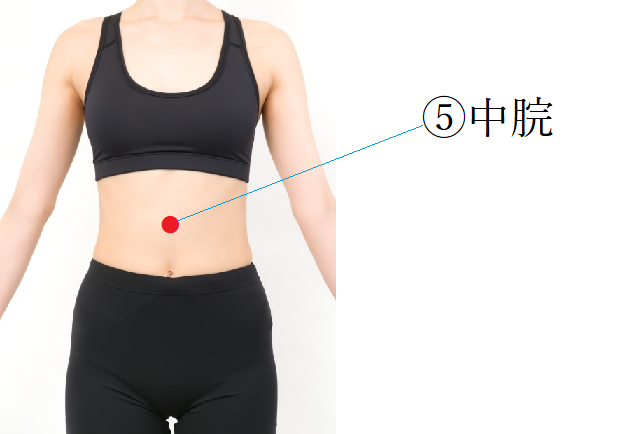

⑤中脘(ちゅうかん)

位置:おへそとみぞおちの中間、おへそから親指幅4本分上の部分。

効果:胃や内臓機能全般の調整、腹部膨満感、胃痛、倦怠感、不眠症など。

⑥足三里(あしさんり)

位置:脚の外側、膝の皿下部から4横指下の部分にあるツボ。

効果:無病長寿のツボ、胃腸の機能を調整、体力の回復と向上、冷えなど。

▶全身症状の表へ

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

東洋医学の四診

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって症状全般を把握し、証(施術方針)を立てて、鍼灸マッサージ等で体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻す「施術(治療)」を行います。

東洋医学の四診(診断)は、古来、レントゲンやMRIなど医療器具の無かった時代に、対象者(患者)の病変を見抜くため、現代以上の診察力(観察力と心眼力)が研ぎ澄まされていたと考えられます。

東洋医学の魅力は、ツボ押しや鍼灸に代表されます。医療だけでなく、スポーツ・美容・施設など多くの現場で用いられています。ストレスの多い現代社会、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

参考文献

教科書執筆小委員会著(社団法人 東洋療法学校協会編):「東洋医学概論」、医道の日本、2007年。

1)素問:中国最古の医書。霊枢(れいすう)と合わせて、黄帝内経(こうていだいけい)を構成。

▲TOP

4⃣ 東洋医学:「 五行学説 」

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、

日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

体には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ところで、「東洋医学」って、どんなことをするの・・・?

今回は、「五行学説」について説明して行きます。

東洋医学とは

"広義には、東洋諸地域でおこり、発展した医学を総称するが、現在、日本で常識化している東洋医学の概念は、古代中国でおこり、発展し、日本に伝えられ、日本の風土のなかで発展した医学(漢方医学)の総称である。

古代中国の黄河の流域でおこり、発展したのが鍼灸(しんきゅう)、手技(とくに「あんま」)療法であり、揚子江(ようすこう)流域およびそれ以南の地域でおこり、発展したのが漢方薬療法であるといわれる。

こうしたことから、東洋医学は、薬物療法である漢薬と、物理療法である鍼灸、手技療法を総合した体系ということができる。なお日本で「漢方」とよばれるのは、明治の初めに西洋から入った「洋方」に対しての用語であるとともに、漢の時代に、北の鍼灸と南の漢薬治療の理論が総合され、体系化されたためとされる。"

出典 小学館 日本大百科全書

東洋医学の思想

東洋医学は、古代中国において、自然現象(太極思想・陰陽論・五行学説)を

人間の人体現象に照らし合わせたものです。

つまり、体の状態は、四季に従順して大きな影響を受けます。

A.太極思想:太極(気)は万物の根源で、ここから陰陽の2元が生まれる。

B.陰 陽 論 :森羅万象の性質を「陰と陽」に分ける対立概念。

C.五行学説:物質(木火土金水の5つ)を、人体現象に照らし合わせて分類。

五行学説

物質は「木・火・土・金・水」の5つの要素で構成され、それぞれ特性があります。

物質の5つの要素は「相性と相克」の関係で、バランスを保っています。

木:木は曲直、木が伸びて行くように成長・広がる作用。

火:火は炎上、温熱や上昇の特性を持つ。

土:土は稼穡、四方を裁し土は万物の母と為す。(稼穡=幡種と収穫)

金:金は従革、変革・形を変化できる作用。

水:水は潤下、滋いや冷やし流れる作用。

相性関係:5つの要素、1つの要素が他の要素を促進・生み出すこと。

相克関係:5つの要素、1つの要素が他の要素を抑制すること。

五行色体表

五行色体表は、五行学説の「木・火・土・金・水」自然界のあらゆるものを、

人間の身体に照らし合わせ、まとめたものです。

注)五声:哭(泣く)・呻(うなる)、五味:鹹(塩辛い)

五行色体表の見方

表の見方は、身体の項目の該当する場所の縦列を見て行きます。

例)顔が青い場合、五色の青の縦列

木:「自然:春・風・東・朝」

「身体:肝・胆・筋・目・酸・怒・青・呼」

木の肝が病むと、顔色が青く、酸味を好み、怒りっぽく、目や筋に異常が

現れやすい。

あくまでも、五行色体表は、疾病や未病を推察する手がかりの表です。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

全身の症状に効くツボ:5回シリーズ

A. 頚肩部:頭痛、肩こり

B. 腰背部:腰痛、足腰の疲れ

C. 腹 部:胃腸の症状

D. 疼 痛:痛みとストレス

E. 全 身:疲労と倦怠感

第4回は、D.「痛みとストレス」に効くツボです。

⑦合谷(ごうこく)=(別名:虎口)

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:痛みの万能のツボ、頭痛、生理痛、歯痛、下痢、便秘など。

⑧神門(しんもん)= 心気の出入り口

位置:手首の横じわの小指側の少しくぼんだ場所にあるツボ。

効果:ストレス、頭痛、胸痛、不眠症、疲労、倦怠感など。

▶全身症状の表へ

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

東洋医学の五行学説

東洋医学では、特に「観察」をすることを重視しています。五行学説は、先人たちが、自然・人体・疾病を細かく観察し、体系化してきたものです。五行色体表も、この観察力の賜物です。

五行学説の主な目的は、分類することではなく、相互関係を明らかにすることです。

特に重要なことは、5つの要素を相性と相克(促進と抑制)で解釈し、自然も人体も

変化と平衡があることを推察します。

このように、東洋医学では様々な方法で、未病や発症した症状を把握し、体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻す「施術(治療)」を行います。まずは、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

参考文献

教科書執筆小委員会著(社団法人 東洋療法学校協会編):「東洋医学概論」、医道の日本、2007年。

▲TOP

5⃣ 東洋医学:「 経絡と経穴 」

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、

日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

体には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ところで、東洋医学って、どんなことをするの・・・?

要項の「まとめ」として、経絡と経穴(ツボ)について説明して行きます。

経穴(ツボ)とは

"経穴 (けいけつ) とは、中医学、漢方医学、経絡学の概念で、体内の異常に応じて体表の特定の部位に対応して現れるもので指圧、鍼、灸で刺激を与えることで体調の調整、諸症状の緩和を図るものである。

一般には「ツボ」とも呼ばれる。筋筋膜性疼痛症候群(Myofascial PainSyndrome)におけるトリガーポイント(例えば腰痛の原因となる筋・筋膜内の 好発部位)と大半が一致する。

経穴は、もとは中国の中医学に由来し経験的な知見により見出されたものである。重要な神経・血管・筋走行上に位置したり体性-内臓反射等で医学的関連があり、現在ではWHOにおいても治療効果が認められている。

中医学、漢方医学的説明では、経穴は「気と血」のエネルギーの通り道であるといわれる経絡上にあって、気血が出入りし、経絡が合流したり分枝したりする経 絡状の重要なところである。"

引用元:経穴- Wikipedia

東洋医学では、人体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

これらを担っているのが、「五臓六腑(六臓六腑)」であり、

循環系に相当するものが、「経絡(けいらく)」とされています。

東洋医学の「経絡と経穴」

経絡(けいらく)と経穴(けいけつ)で分かりやすい例えは、路線と駅の関係です。

人体 ⇨ 日本列島

経絡 ⇨ 路線

経穴 ⇨ 各駅

日本列島には、数多くの路線があり、数多くの駅舎があります。

人体全身にも、数多くの経絡があり、数多くの経穴があります。

経絡(けいらく)

経絡は、経脈と絡脈があり、中心となるものが、十二経脈と奇経八脈です。

奇経八脈の内、督脈と任脈と十二経脈を合わせて十四経脈(正経)と言います。

経絡は、気血が循環している道筋で、内臓と密接な関連を保っています。

注)走行部位により手足に分類

注)任脈と督脈は、十二経脈を調整

十二経脈の流れ

十二経脈は、気血が循環している道筋で、全身を一つの環として繋がっています。

中焦1)から始まり、肺から手の太陰肺経へ、各経脈を巡って、再び中焦へと循環を繰り返しています。

1)中焦:横隔膜から臍の間の機能

1)中焦:精気を「営気と血」とし、経絡を介し全身に巡らせる

経穴(けいけつ)

経穴(ツボ)は、経絡に並んでいる体表のポイントで、臓腑に関係しています。

ツボは、体の異常が体表に現れ、治療穴でもあり診察穴でもあります。

例えば、手のツボが、頭部や内臓など離れた部位の調整に効くのも、経絡の流れによるものです。

ツボの種類は、主に3種類で「正穴・奇穴・阿是穴」があり、症状によって使い分けとなります。WHO(世界保健機関)が定めた、正穴361穴が一般的なツボです。

東洋医学では、体全体の調子が崩れていると、その人の一番弱い部分に影響がおよびそれが病気の形で現れると考えます。

ツボは、刺激することで経絡の流れを改善し、症状を和らげることの出来る治療点です。

誰もがもっている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

全身の症状に効くツボ:5回シリーズ

A. 頚肩部:頭痛、肩こり

B. 腰背部:腰痛、足腰の疲れ

C. 腹 部:胃腸の症状

D. 疼 痛:痛みとストレス

E. 全 身:疲労と倦怠感

第5回は、E.「疲労と倦怠感」に効くツボです。

⑨百会(ひゃくえ)

位置:頭頂部の正中線上、両耳と鼻の延長線が交わるやや凹んだ所。

効果:疲労、倦怠感、頭痛、ストレス、めまいなど全身症状。

⑩湧泉(ゆうせん)

位置:足裏のくぼんだ所、土踏まずの際の部分。気血が湧き出るツボ。

効果:疲労、倦怠感、不眠症、むくみ、こむら返りなど体調調節。

▶全身症状の表へ

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

日常生活と経穴(ツボ)

東洋医学と言えば、「ツボ」と「鍼灸」と答える方が、大多数です。

肩こり・腰痛・ストレスに効くツボは・・・

皆様から、よく質問されます。

それ程、ツボは身近なものですが・・・

「ツボ」って何?

よく分からないが、押したら効く場所・・・「正解」です。

体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す場所、「ツボ=調整点」のことです。

ツボは、日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

まずは、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

参考文献

教科書執筆小委員会著(社団法人 東洋療法学校協会編):「東洋医学概論」、医道の日本、2007年。

▲TOP

6⃣ 東洋医学:「 未病と養生 」

未病と養生

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、

日常の不快な症状(未病)の改善と 健康増進(養生)に役立ちます。

今回のテーマは、「a.未病」 と 「b.養生」です。

a.「未病」

東洋医学の概念に「未病」という言葉があります。

未病とは、病気が発病していない、軽い症状(未病=体調不良)のあることです。

軽い症状(未病=体調不良)のうちに、病気を予防する東洋医学の考え方です。

黄帝内経(中国最古の医学書)に「 聖人は既病を治すのではなく、未病を治す 」

とあります。

日本には、古くから「厄年」という節目年齢があります。

厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、

体の変化と未病(体調不良)のサインに気をつける年齢です。

厄年とは

"厄年(やくどし)は、日本などで厄災が多く降りかかるとされる年齢のことである。科学的な根拠は不確かで、陰陽道由来とされるものの出典は曖昧である。しかし、平安時代にはすでに存在し、根強く信じられている風習である。"

引用元:厄年-Wikipedia

女性:前厄 18歳 32歳 36歳 60歳

女性:本厄 19歳 33歳 37歳 61歳

女性:後厄 20歳 34歳 38歳 62歳

男性:前厄 24歳 41歳 60歳

女性:本厄 25歳 42歳 61歳

女性:後厄 26歳 43歳 62歳

特に、女性の33歳、男性の42歳は「大厄」と呼ばれています。

あくまでも、厄年(節目年齢)を目安にして、自分の体と向き合い、

未病(体調不良)のサインを見きわめることが重要です。

体の不調や病気はその場限りではなく、加齢とともに続いて行きます。

そこで、大切なのが「養生」です。

・厄払いと厄除け

元日から厄年が始まるので、初詣と一緒に厄払い・厄除けをする。

厄災を除くための祈祷は、神社では厄払い、お寺では厄除けと呼ぶ。

b.「養生」

養生とは、健康・健康法のことです。健康という言葉が初めて使われたのは

江戸後期、明治に福沢諭吉が「学問のすすめ」で、健康という言葉を使用し普及しました。それまで健康は、養生、健やか、壮健などが一般的な表現でした。

健康とは

"健康の概念は、1948年の設立における世界保健機関憲章の前文にある、以下の定義が有名である。

身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない。"

引用元:健康-Wikipedia

養生といえば、江戸時代の儒学者「貝原益軒の養生訓」が有名です。

養生訓は健康のために、体と心の養生を一般向けに解説した健康法の指南書です。

養生の目的は、運動・栄養・休息に過不足なく生活することとあります。

1.養生の四要

1.①内欲を少なくする。

1.②外因から身を守る。

1.③体を適度に動かす。

1.④睡眠に注意する。

2.心を守る術

心を静かに落ち着かせる、怒りを抑え欲を少なくする、常に楽しみ悩まない。

3.食の養生

食とは養生の基本であり、薬は止むを得ないときにだけ用いる。

4.気を養う道

人の気(精神)は、生の源であり命の主である。養生をよくする人は、元気であり、静で元気を保ち、動で元気をめぐらす。保ちめぐらせば気は失わない。

養生訓は、当時の家庭の医学書的な書物で、現代でも大変参考になる文献です。

東洋医学では、病気にならないことを重視し、日常で行える予防を養生といいます。

健康的なからだをつくるには、生活環境でのストレスを溜めないこと、

栄養・運動・睡眠をバランスよく保つ養生が大切です。

東洋医学の鍼灸マッサージは、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに沿って気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術です。

誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

参照:厄年-Wikipedia、養生訓-講談社学術文庫、健康の日本史-平凡社

7⃣ 全身の症状に効くツボ 「10選」

8⃣ ツボの探し方/押し方

・体の大きさには個人差があり、ツボの位置も違います。

・皮膚の感覚器(痛覚や触覚)の感触で探します。

・ツボの位置は、目安として利用します。

|ツボの探し方

・押して、痛いところを探す。

・押して、気持ちいいところを探す。

・指のはらを使って探す。

|上手なツボの見つけかた

ポイントとしては、ツボ周辺を触ってみたとき、冷えている 、へこんでいる 、痛みがあるなど、他の部分と少し違う感じの所が、あなたの体にあてはまるツボです。

・お す:手の指のはらを使う、一番基本的な方法。

・も む:手のひら、指全体を使い、もみほぐす方法。

・たたく:こぶし、手のひらを使い、軽くたたく方法。

|ツボの押し方:方法(主に親指)

・親指のはらの部分(指先から第一関節にかけて)で押す。

・押す強さは、やや強め(ほどよい刺激を感じる程度)。

・押す時間と間隔は、「ひと押し 3~5秒」、ゆっくり離す。

・数分間、断続的に行う。

・左右対称にあるツボは、左右セットで均等に押す。

|呼吸の注意点

・リラックスし、ゆっくりと呼吸をしながら

・押すとき = 「息をはきながら」

・力を抜くとき = 「息を吸う」

▲TOP

体の「ツボ」は、361穴(正穴)あります。最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

体の「ツボ」は、361穴(正穴)あります。最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。