▷部位別|A ①手の甲 ②手の平 ③指圧遊び ④爪先足首 ⑤下腿部 ⑥大腿部 ⑦側頭部 ⑧後頭部 ⑨前頭部 ⑩経絡経穴 |

▷部位別|B ①耳症状別 ②耳痩身 ③耳養生 ④首:首周 ⑤肩:肩周 ⑥合谷 ⑦肩井 ⑧足三里 ⑨養老 ⑩未病養生 |

▷男女|C ①老年編 ②子供編 ③男性編 ④女性編 ⑤四総穴 ⑥八会穴 ⑦十要穴 ⑧朝:3R ⑨昼:3R ⑩夜:3R |

▷ツボ情報|症状別

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、日常の不快

な症状の改善と健康増進に役立ちます。

手には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

手のツボ3回シリーズ

1⃣ 手の甲のツボ 2⃣ 手の平のツボ 3⃣ ツボと運動と遊び

今回は、1⃣ 手の甲のツボ を紹介して行きます。

手(手当、手技)とは

"医療と手とは、古くから密接な関係がある。もともと、癒す人(ヒーラー、医療者 等)が、病んでいる人の患部などに手を当てることは、医療の原点であった。ここから日本語の「手当て(てあて)」という表現が生まれた。

病む人に、いたわる心を込めて自らの手でやさしく触れることは、現代でも医療やケアの原点や基本としての意味を持っている。

また病む人に手で触れることの効果は単なる風習や迷信などに留まるものではなく、手で触れられていることによる安心感が病む人や傷ついた人の内に良い心理的効果を生み病状を快方に向かわせる効果があることは、近年の医学的で実証的な研究でも明らかにされている。"

引用元:手 - Wikipedia

1⃣ 手の甲(手の陽経)のツボ

A 大腸経 ⇨ ①商陽 ②二間 ③三間 ④合谷 ⑤陽谿

B 三焦経 ⇨ ⑥関衝 ⑦液門 ⑧中渚 ⑨陽池

C 小腸経 ⇨ ⑩少沢 ⑪前谷 ⑫後谿 ⑬腕骨 ⑭陽谷

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

A 大腸経:顔面、鼻、歯、咽喉、皮膚などの疾患

①商陽(しょうよう)

位置:人差し指の親指側、爪の付け根部分。

効果:解熱、歯痛、咽喉痛、指の痺れ、胃痛など。

②二間(じかん)

位置:人差し指の第2中手指節関節の上、親指側の陥凹部。

効果:解熱、歯痛、咽喉痛、指の痺れ、鼻血など。

③三間(さんかん)

位置:人差し指の第2中手指節関節の下、親指側の陥凹部。

効果:解熱、歯痛、咽頭痛、手指痛、下痢など。

④合谷(ごうこく)

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:万能のツボ、顔面の諸疾患、鎮痛・抗炎・降圧作用など。

⑤陽谿(ようけい)

位置:手関節の背面、親指を張って出来る横じわの陥凹部。

効果:頭痛、目痛、歯痛、咽頭痛、手首痛など。

B 三焦経:顔面、耳、鼻などの疾患

⑥関衝(かんしょう)

位置:薬指の小指側、爪の付け根部分。

効果:解熱、頭痛、咽頭痛、舌痛、熱中症など。

⑦液門(えきもん)

位置:薬指の第4中手指節関節の上、小指側の陥凹部。

効果:頭痛、難聴、目痛、咽頭痛、手腕痛など。

⑧中渚(ちゅうしょ)

位置:薬指の第4中手指節関節の下、小指側の陥凹部。

効果:解熱、頭痛、難聴、咽頭痛、腰痛など。

⑨陽池(ようち)

位置:手関節の背面、中央部よりやや小指側の陥凹部。

効果:手関節痛、頚腕障害、目の疾患、肩こり、難聴など。

C 小腸経:顔面、咽喉、耳などの疾患

⑩少沢(しょうたく)

位置:小指の外側、爪の付け根部分。

効果:手指の痺れ、咽頭痛、耳なり、頭痛、発熱など。

⑪前谷(ぜんこく)

位置:小指の第5中手指節関節の上、外側の陥凹部。

効果:手指の痺れ、咽頭痛、耳なり、頭痛、発熱など。

⑫後谿(こうけい)

位置:小指の第5中手指節関節の下、外側の陥凹部。

効果:頭痛、肩こり、難聴、目痛、腰痛など。

⑬腕骨(わんこつ)

位置:小指の第5中手骨底の下の外側の陥凹部。

効果:手関節痛、頭痛、肩こり、脇痛、発熱など。

⑭陽谷(ようこく)

位置:手関節の背面、小指側の陥凹部。

効果:手関節痛、首こり、咽喉痛、上肢痛、発熱など。

ツボの押し方

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

左右対になっているツボは、左右同じように押しましょう。

1日3セットを基本に、動作はゆっくりと気持ちいい範囲で行ってください。

注意点

あなたの「不快な症状」を、正しく把握し対処してください。

病気や外傷がある場合は、ツボ押しや運動の前に医師へ相談しましょう

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手指の運動

手指には感覚・運動神経が多く、手指は外部の脳又は第二の脳と言われています。

手指の運動をすることで、血流の改善や自律神経の調整、手指のツボへの刺激と

脳の活性化が期待できます。

じゃんけん運動:➀繰り返し運動 ②交互運動 ③握り反り返し運動

①グー チョキ パー の繰り返し動作

左右同時に、リズムよく行いましょう。

②グー パー の左右交互動作

グーとチョキ、チョキとパーの組み合わせも、チャレンジしてください。

③握りと反り返し動作

グー は強く握り、パー は大きく反り気味に力を入れて開きます。

➀~③を1日、10回×3セット 行いましょう。

手指の運動は、血流の改善と手指のツボへの刺激、ストレス解消に効果があり、

自律神経の調整と脳の活性化が期待できます。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると考えられています。

気が不足している、血がとどこおっている、水分がたまっているなど、いくつ

かの状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

手には、たくさんのツボが点在しており、手軽に押すことができます。

ツボ押しと手指の運動で、

あなたの身体(体と心)のセルフケアに役立ててください。

▲TOP

手のツボ:手の平▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、ストレス・冷え性・便秘など、日常の不快

な症状の改善と健康増進に役立ちます。

手には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

手のツボ:3回シリーズ

1⃣ 手の甲のツボ 2⃣ 手の平のツボ 3⃣ ツボと運動と遊び

今回は、2⃣ 手の平のツボ を紹介して行きます。

脳と手について

"「手」は、脳の中では、(舌・口と同様に)人体の他の部分の実際のサイズの比率のと比較してかなり広い面積が割り当てられていることが明らかにされている。

人間にとっての手の重要さ、脳が扱う身体活動の中に占める手の活動の割合の大きさが判る。(中略)なお、手の指の中では、親指への割り当て領域が相対的に大きい。

人が「外界への物理的(即物的)な働きかけ」の大部分は手を介して(手を経由して)行われている。日々そうした活動を積み重ねていることで、脳の割り当て領域は広がってゆく。手は鋭敏な感覚器でもある。"

引用元:手 - Wikipedia

1⃣ 手の平(手の陰経)のツボ

A 心心経 ⇨ ①少衝 ②少府 ③神門

B 心包経 ⇨ ④中衝 ⑤労宮 ⑥大陵

C 肺肺経 ⇨ ⑦少商 ⑧魚際 ⑨太淵

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

A 心 経 ⇨ 心臓・循環器系、精神意識、上肢の疾患

①少衝(しょうしょう)

位置:小指の薬指側、爪の付け根部分。

効果:小指の知覚・運動障害、心痛、動悸、ストレス、精神疾患など。

②少府(しょうふ)

位置:手掌部、指を曲げて薬指と小指の先端間の中央部分。

効果:小指の知覚・運動障害、心痛、動悸、ストレス、構音障害など。

③神門(しんもん)

位置:手関節掌側、横紋の豆状骨下の陥凹部分。

効果:ストレス、心痛、動悸、不眠、手掌熱、精神疾患など。

B 心包経 ⇨ 心臓・循環器系、神経症、上肢の疾患

④中衝(ちゅうしょう)

位置:中指の人差し指側、爪の付け根部分。

効果:手の知覚・運動障害、動悸、ストレス、熱中症、失神など。

⑤労宮(ろうきゅう)

位置:手掌部、指を曲げて中指と薬指の先端間の中央部分。

効果:ストレス、心痛、動悸、口臭、精神疾患など。

⑥大陵(たいりょう)

位置:手関節掌側、横紋の腱と腱の中央部分。

効果:手関節障害、手掌熱、不眠、胃痛、嘔吐など。

C 肺 経 ⇨ 呼吸器系、上肢の知覚・運動障害

⑦少商(しょうしょう)

位置:親指の外側、爪の付け根部分。

効果:咽喉痛、喘息、失神、発熱、呼吸器疾患など。

⑧魚際(ぎょさい)

位置:第一中手指節関節の下、陥凹部分。

効果:手掌熱、発熱、無汗、喘息、咽喉痛など。

⑨太淵(たいえん)

位置:手関節掌側、横紋の外側の陥凹部分。

効果:手関節障害、発熱、無汗、咽喉痛、胸背痛など。

注意と参照

青丸●のツボ『 ➀少衝 ④中衝 ⑦小商 』は、手の甲側「爪の付け根」の位置です。

ツボの押し方

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

左右対になっているツボは、左右同じように押しましょう。

1日3セットを基本に、動作はゆっくりと気持ちいい範囲で行ってください。

注意点

あなたの「不快な症状」を、正しく把握し対処してください。

病気や外傷がある場合は、ツボ押しや運動の前に医師へ相談しましょう

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手首の運動

手指には感覚・運動神経が多く、手指は外部の脳又は第二の脳と言われています。

手首の運動をすることで、血流の改善や自律神経の調整、手指のツボへの刺激と

脳の活性化が期待できます。

手首の運動:①手首の屈曲(掌屈)、伸展(背屈)②手首の回旋

①手首の屈曲(掌屈)、伸展(背屈)

ひじを伸ばし、前腕の筋肉の伸びを意識して、各5~10秒間保持。

②手首の回旋

ゆっくりと手首を左右(出来れば8の字)に、各10回まわす。

①~②を、1日×各3セット行いましょう。

手首の運動は、血流の改善と手指のツボへの刺激、ストレス解消に効果があり、

自律神経の調整と脳の活性化が期待できます。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると考えられています。

気が不足している、血がとどこおっている、水分がたまっているなど、いくつかの状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

手には、たくさんのツボが点在しており、手軽に押すことができます。

ツボ押しと手首の運動で、あなたの身体(体と心)のセルフケアに役立ててください。

▲TOP

手のツボ:指圧と遊び▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・ストレスなど、日常の不快

な症状の改善と健康増進に役立ちます。

手には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

手のツボ:3回シリーズ

1⃣ 手の甲のツボ 2⃣ 手の平のツボ 3⃣ ツボと指圧と遊び

今回は、3⃣ ツボと指圧と遊び をご紹介します。

手(手当、手技)とは

"医療と手とは、古くから密接な関係がある。もともと、癒す人(ヒーラー、医療者 等)が、病んでいる人の患部などに手を当てることは、医療の原点であった。ここから日本語の「手当て(てあて)」という表現が生まれた。

病む人に、いたわる心を込めて自らの手でやさしく触れることは、現代でも医療やケアの原点や基本としての意味を持っている。

また病む人に手で触れることの効果は単なる風習や迷信などに留まるものではなく、手で触れられていることによる安心感が病む人や傷ついた人の内に良い心理的効果を生み病状を快方に向かわせる効果があることは、近年の医学的で実証的な研究でも明らかにされている。"

引用元:手 - Wikipedia

手のツボ(疾患別)

A 手の甲 ⇨ ①落枕 : 寝違え

A 手の甲 ⇨ ②腰痛点: ぎっくり腰

A 手の甲 ⇨ ③合谷 : 顔面の疾患

A 手の甲 ⇨ ④陽池 : 手関節障害

A 手の甲 ⇨ ⑤外関 : 循環器疾患

B 手の平 ⇨ ⑥労宮 : 疲労回復

A 手の甲 ⇨ ⑦太淵 : 呼吸器疾患

A 手の甲 ⇨ ⑧大陵 : 消化器疾患

A 手の甲 ⇨ ⑨神門 : ストレス

A 手の甲 ⇨ ⑩内関 : 循環器疾患

A 手の甲(手の陽経)のツボ

①落枕(らくちん)=(外労宮)

位置:手背部の第2と第3中手指節骨間の下、陥凹部。

効果:寝違え、首の痛みなど。

②腰痛点(ようつうてん)=(腰腿点)

位置:手背部の第2と第3中手骨間の上、陥凹部と

手背部の第4と第5中手骨間の上、陥凹部の2穴に取る。

効果:ぎっくり腰、腰痛など。

③合谷(ごうこく)

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:顔面の諸疾患、万能のツボ、鎮痛・抗炎・降圧作用など。

④陽池(ようち)

位置:手関節の背面、中央部よりやや小指側の陥凹部。

効果:手関節障害、頚腕障害、目の疾患、肩こり、難聴など。

⑤外関(がいかん)

位置:手首の中央から3横指下の、骨と骨の間。

効果:循環器系疾患、気血の出入口、動悸、息切れ、頭痛、浮腫など。

B 手の平(手の陰経)のツボ

⑥労宮(ろうきゅう)

位置:手掌部、指を曲げて中指と薬指の先端間の中央部分。

効果:疲労回復、ストレス、心痛、動悸、不眠、精神疾患など。

⑦太淵(たいえん)

位置:手関節掌側、横紋の外側の陥凹部分。

効果:呼吸器疾患、原気(精気)の集中点、せき、たん、鼻水、疲労など。

⑧大陵(たいりょう)

位置:手関節掌側、横紋の腱と腱の中央部分。

効果:消化器系疾患、胃痛、嘔吐、便秘、不眠、手関節障害など。

⑨神門(しんもん)

位置:手関節掌側、横紋の豆状骨下の陥凹部分。

効果:ストレス、心気の出入口、心痛、動悸、不眠、精神疾患など。

⑩内関(ないかん)

位置:手首の横紋の3横指下の、腱と腱の中央部分。

効果:循環器系疾患、気血の出入口、乗り物酔い、しゃっくり、不眠症など。

ツボの押し方

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

左右対になっているツボは、左右同じように押しましょう。

1日3セットを基本に、動作はゆっくりと気持ちいい範囲で行ってください。

注意点

あなたの「不快な症状」を、正しく把握し対処してください。

病気や外傷がある場合は、ツボ押しや運動の前に医師へ相談しましょう

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手指の指圧と遊び

手指には感覚・運動神経が多く、手指は外部の脳又は第二の脳と言われています。

手指の指圧と昔ながらの遊びをすることで、手指のツボへの刺激と血流の改善、自律神経の調整と脳の活性化が期待できます。

指圧と遊び

①ハンドマッサージ

②折り紙(折り鶴・かぶと・手裏剣・・・)

③昔ながらの遊び(お手玉・おはじき・あやとり・・・)

①ハンドマッサージ

手の平・手の甲・5本の指を、左右交互にもみほぐす。

ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減で、もみほぐしましょう。

もむ・押す・握る・挟む・伸ばす等

②折り紙

折り鶴・かぶと・手裏剣・・・

折り紙は、手指の運動にはもってこいの、日本伝統の遊びです。

まずは、折り鶴からチャレンジしてみてください。

③昔ながらの遊び

お手玉(おはじき・ビー玉・あやとり・・・)

昔ながらの遊びは、手指のツボへの刺激に効果があります。

家族間のコミュニケーションには、もってこいの遊びです。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると考えられています。

気が不足している、血がとどこおっている、水分がたまっているなど、いくつ

かの状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

手には、たくさんのツボが点在しており、手軽に押すことができます。

ツボ押しと手指の指圧と昔ながらの遊びで、あなたの身体(体と心)のセルフケアに役立ててください。

▲TOPへ戻る

足のツボ:爪先から足首▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、日常の不快

な症状の改善と健康増進に役立ちます。

足には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

足のツボ3回シリーズ

A. 足(爪先から足首)のツボ

B. 足(下腿部)のツボ

C. 足(大腿部)のツボ

今回は、A. 足(爪先から足首)のツボ を10穴(個)紹介して行きます。

足(下肢)とは

"足は時として第二の心臓とも呼ばれ、立位時重力に従って下方向へ体液が流動することによって引き起こされる体液停滞むくみを、足の血管周辺の筋肉の運動によって上部へ押し返し再び循環系に戻すことを行っている。また手と同様に中医学における経絡(ツボのこと)が多くあるとされ、また足の不具合が体の他の部位の様々な病因となることがあるとされる。

足が頭部より低温になる頭熱足寒になると冷え性など様々な健康上の不具合が生じる場合があり、足が頭部より高温になる頭寒足熱の方が良いとされている。また足には手と同様に利き足があり、反対側よりも筋力、長さ等が発達していることが多く、左右の不均等が全身の歪みを引き起こすとも言われている。この足の利きの違いが山中での遭難の原因リングワンダリングを引き起こすと言われている。"

引用元:足 - Wikipedia

A. 足(爪先から足首)のツボ

①大敦 ②厲兌 ③内庭 ④至陰 ⑤太衝

⑥解谿 ⑦照海 ⑧太谿 ⑨申脈 ⑩崑崙

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

①大敦(だいとん)

位置:足の親指、第2趾寄りの爪の付け根部分。

効果:婦人科系疾患、精神安定、てんかん、ひきつけ、夜尿症など。

②厲兌(れいだ)

位置:足の第2趾、第3趾寄りの爪の付け根部分。

効果:胃腸の疾患、食欲不振、足の痛み、むくみなど。

③内庭(ないてい)

位置:足の第2趾と第3趾の間の部分。

効果:消化器系の疾患、膝の痛み、下痢、手足の冷えなど。

④至陰(しいん)

位置:足の小指、外側の爪の付け根部分。

効果:泌尿器系の疾患、分娩障害、便秘、肩こり、足の冷えなど。

⑤解谿(かいけい)

位置:足首の前部中央のくぼみ部分。

効果:足首の痛み、ねんざ、関節炎、冷え症、むくみなど。

⑥太衝(たいしょう)

位置:足の親指の3番目の骨(第1中足骨)と第2中足骨の間の踵寄り。

効果:泌尿器系の症状、下腹部痛、冷え症、めまい、腰痛など。

⑦太谿(たいけい)

位置:内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ部分。

効果:排尿障害、冷え症、こむら返り、頭痛、立ちくらみなど。

⑧照海(しょうかい)

位置:内くるぶしから親指幅1本下の部分。

効果:足首の痛み、冷え症、不眠症、目の充血や痛みなど。

⑨崑崙(こんろん)

位置:外くるぶしの後方のくぼみ部分。

効果:足首の痛み、ねんざ、関節炎、冷え、しびれなど。

⑩申脈(しんみゃく)

位置:外くるぶしの下方のくぼみ部分。

効果:消化器・泌尿器系の疾患、のぼせ、月経不順、精力減退など。

ツボの押し方

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

左右対になっているツボは、左右同じように押しましょう。

1日3セットを基本に、動作はゆっくりと気持ちいい範囲で行ってください。

注意点

あなたの「不快な症状」を、正しく把握し対処してください。

病気や外傷がある場合は、ツボ押しや運動の前に医師へ相談しましょう

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

足指・足首の運動

足は第二の心臓とも言われ、下肢の体液(血液)を筋肉の力によって心臓へ送り返す役目を担っています。生活環境(立ち仕事や座り仕事など)によって、体液循環が悪くなり、むくみや冷え性、下肢の重だるさを訴える方が増えています。

簡単に出来る足(爪先から足首)の運動で、循環改善を図りましょう。

①足指の運動:足指の曲げ伸ばし(10回×3セット)

②足底の刺激:土踏まずへの刺激(3分前後×3セット)

③足首の運動:内外側の回旋動作(10回×3セット)

姿勢

裸足で、椅子に腰かけ準備(ゴルフボール等を用意)

手順

①足指の運動・・・足指の屈曲と伸展、グーチョキパーの動作。足指を丸め・チョキの形・開き、5秒ずつキープで1回。

②足底の刺激・・・土踏まず周辺を、青竹踏みの要領で、ゴルフボール等を使用して、踏み踏み・コロコロと刺激。

③足首の運動・・・左足を右ももの上に乗せ、右手の指を左足の指に絡ませ、左手で左足首を固定して、足首を回す。

効果

血流改善、ストレス解消、疲労回復、肩こりや冷え性の改善など。

呼吸に注意して、ゆっくりと無理のない範囲で行いましょう。

ツボ押しは、コツさえ掴めば簡単にできます。

誰もがもっている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

手軽に出来るツボ押しを、あなたの身体のセルフケアにお役立てください。

▲TOP

足のツボ:下腿部▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、日常の不快

な症状の改善と健康増進に役立ちます。

足には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

足のツボ3回シリーズ

A. 足(爪先から足首)のツボ

B. 足(下腿部)のツボ

C. 足(大腿部)のツボ

今回は、B. 足(下腿部)のツボ を10穴(個)紹介して行きます。

足(下肢)とは

"足は時として第二の心臓とも呼ばれ、立位時重力に従って下方向へ体液が流動することによって引き起こされる体液停滞むくみを、足の血管周辺の筋肉の運動によって上部へ押し返し再び循環系に戻すことを行っている。また手と同様に中医学における経絡(ツボのこと)が多くあるとされ、また足の不具合が体の他の部位の様々な病因となることがあるとされる。

足が頭部より低温になる頭熱足寒になると冷え性など様々な健康上の不具合が生じる場合があり、足が頭部より高温になる頭寒足熱の方が良いとされている。また足には手と同様に利き足があり、反対側よりも筋力、長さ等が発達していることが多く、左右の不均等が全身の歪みを引き起こすとも言われている。この足の利きの違いが山中での遭難の原因リングワンダリングを引き起こすと言われている。"

引用元:足 - Wikipedia

B. 足(下腿部)のツボ

①足三里 ②上巨虚 ③陰陵泉 ④三陰交 ⑤復溜

⑥承筋 ⑦承山 ⑧陽陵泉 ⑨光明 ⑩懸鐘

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

①足三里(あしさんり)

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から4横指下の部分にあるツボ。

効果:無病長寿のツボ、冷え性、胃痛、頭痛、のぼせ、食欲不振など。

②上巨虚(じょうきょこ)

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から6横指下の部分にあるツボ。

効果:食欲不振、便秘、下痢、腹痛、むくみ、下肢の痛みなど。

③陰陵泉(いんりょうせん)

位置:膝の下の突出した骨の後方角のくぼみ部分。

効果:下肢・腰部の疾患、泌尿器系の疾患、冷え、のぼせなど。

④三陰交(さんいんこう)

➀位置:下腿部の内くるぶしから4横指上の部分にあるツボ。

➀効果:女性の特効穴、むくみ、冷え性、生理痛、膝の痛み、不感症など。

⑤復溜(ふくりゅう)

位置:下腿部の内くるぶしから3横指上の部分にあるツボ。

効果:冷え性、手足のむくみ、耳の痛み、歯の痛み、熱中症、など。

⑥承筋(しょうきん)

位置:膝裏の横じわ(膝窩横紋)から親指幅5本下の部分。

効果:こむら返り、足のだるさ、腰背部痛、下痢、便秘など。

⑦承山(しょうざん)

位置:ふくらはぎの中央(アキレス腱と腓腹筋の間)部分。

効果:こむら返り、足の痛み、足のしびれ、腰臀部痛、便秘など。

⑧陽陵泉(ようりょうせん)

位置:膝の下の突出した骨の前下方のくぼみ部分。

効果:膝の痛み、こむら返り、膝の血行促進、坐骨神経痛など。

⑨光明(こうめい)

位置:外くるぶしの上、親指幅5本分上の部分。

効果:目の疾患、解熱作用、足の痛み、精神安定など。

⑩懸鐘(けんしょう)

位置:外くるぶしの上、親指幅3本分上の部分。

効果:消化器系の疾患、食欲不振、足の痛み、止血作用など。

ツボの押し方

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・気持ちいい!くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

左右対になっているツボは、左右同じように押しましょう。

1日3セットを基本に、動作はゆっくりと気持ちいい範囲で行ってください。

注意点

あなたの「不快な症状」を、正しく把握し対処してください。

病気や外傷がある場合は、ツボ押しや運動の前に医師へ相談しましょう

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ふくらはぎの運動

足は第二の心臓とも言われ、下肢の体液(血液)を筋肉の力によって心臓へ送り返す役目を担っています。生活環境(立ち仕事や座り仕事など)によって、体液循環が悪くなり、むくみや冷え性、下肢の重だるさを訴える方が増えています。

簡単に出来る足(ふくらはぎ)の運動で、循環改善を図りましょう。

①下腿部の運動:足首の曲げ伸ばし(10回×3セット)

②下腿部の刺激:下腿部のマッサージ(3分前後×3セット)

姿勢

裸足で、座位又は椅子に腰かけ準備(立位の場合はふらつきに注意)

手順

①足首の運動・・・足首の上げ下げ(屈曲・底屈、伸展・背屈)と回旋・回転の動作。ゆっくりと、筋肉の伸び縮みを意識して行う。

②脹脛の刺激・・・ふくらはぎを中心に「さする、つまむ、おす、もむ」。ツボを刺激しながら、セルフマッサージ。

効果

疲労回復、血流改善、ストレス解消、冷え性の改善など。

呼吸に注意して、ゆっくりと無理のない範囲で行いましょう。

ツボ押しは、コツさえ掴めば簡単にできます。

誰もがもっている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

手軽に出来るツボ押しを、あなたの身体の「養生」にお役立てください。

▲TOP

足のツボ:大腿部▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、日常の不快

な症状の改善と健康増進に役立ちます。

足には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

足のツボ3回シリーズ

A. 足(爪先から足首)のツボ

B. 足(下腿部)のツボ

C. 足(大腿部)のツボ

今回は、C. 足(大腿部)のツボ を10穴(個)紹介して行きます。

足(下肢)とは

"足は時として第二の心臓とも呼ばれ、立位時重力に従って下方向へ体液が流動することによって引き起こされる体液停滞むくみを、足の血管周辺の筋肉の運動によって上部へ押し返し再び循環系に戻すことを行っている。また手と同様に中医学における経絡(ツボのこと)が多くあるとされ、また足の不具合が体の他の部位の様々な病因となることがあるとされる。

足が頭部より低温になる頭熱足寒になると冷え性など様々な健康上の不具合が生じる場合があり、足が頭部より高温になる頭寒足熱の方が良いとされている。また足には手と同様に利き足があり、反対側よりも筋力、長さ等が発達していることが多く、左右の不均等が全身の歪みを引き起こすとも言われている。この足の利きの違いが山中での遭難の原因リングワンダリングを引き起こすと言われている。"

引用元:足 - Wikipedia

C. 足(大腿部)のツボ

①陰廉 ②箕門 ③伏兎 ④梁丘 ⑤血海

⑥承扶 ⑦殷門 ⑧風市 ⑨中瀆 ⑩膝陽関(足陽関)

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

①陰廉(いんれん)

位置:正中線上の恥骨から、親指幅2本分外側そこから親指幅2本分下の部分。

効果:婦人科系の疾患、不妊症、月経痛、インポテンツ、下肢の痛みなど。

②箕門(きもん)

位置:膝の皿の内側から、鼠径部に向かって、大腿部の3分の2上がった部分。

効果:婦人科系の疾患、泌尿器系の疾患、大腿部の痛み、肉離れなど。

③伏兎(ふくと)

位置:膝の皿の外側から、鼠径部に向かって、親指幅6本分上がった部分。

効果:下肢の痛み・だるさ、肉離れ、筋肉痛、婦人科系の疾患など。

④梁丘(りょうきゅう)

位置:膝の皿の外側から、親指幅2本分上がった部分。

効果:膝の痛み全般、腰痛、下肢の痛み、消化器系の疾患など。

⑤血海(けっかい)

位置:膝の皿の内側から、親指幅2本分上がった部分。

効果:婦人科系の疾患、月経痛、むくみ、めまい、膝の痛みなど。

⑥承扶(しょうふ)

位置:臀部筋肉の下端、横にできるシワの中央部分。

効果:下肢の痛み・こわばり、肉離れ、便秘、坐骨神経痛など。

⑦殷門(いんもん)

位置:臀部筋肉の下端、横にできるシワから親指幅6本分下の部分。

効果:坐骨神経痛、下肢の痛み・しびれ、腰痛、こむら返りなど。

⑧風市(ふうし)

位置:立位で手の平を大腿部外側につけ、手の中指が当たる部分。

効果:下肢の疾患全般、全身のかゆみ、耳鳴り、難聴など。

⑨中瀆(ちゅうとく)

位置:風市から親指幅2本分したの部分にあるツボ。

効果:下肢の疾患、股関節の疾患、坐骨神経痛など。

⑩膝陽関(ひざようかん)

位置:大腿部外側、膝の皿の外側から、親指幅2本分上がったの部分。

効果:膝の痛み全般、下肢の痛み、冷え、むくみなど。

ツボの押し方

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・気持ちいい!くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

左右対になっているツボは、左右同じように押しましょう。

1日3セットを基本に、動作はゆっくりと気持ちいい範囲で行ってください。

注意点

あなたの「不快な症状」を、正しく把握し対処してください。

病気や外傷がある場合は、ツボ押しや運動の前に医師へ相談しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

大腿部のストレッチ&スクワット

足は第二の心臓とも言われ、下肢の体液(血液)を筋肉の力によって心臓へ送り返す役目を担っています。生活環境(立ち仕事や座り仕事など)によって、体液循環が悪くなり、むくみや冷え性、下肢の重だるさを訴える方が増えています。

大腿部のストレッチ&スクワットで、血流改善と筋緊張の緩和を図りましょう。

拮抗筋ストレッチ

拮抗筋とは、動作・運動時に反対の動きをする筋肉のこと。

大腿前面(大腿四頭筋)の拮抗筋は、大腿後面(ハムストリングス)です。

姿 勢

立位又は長座位(立位時は、ふらつきに注意)

勢いを付けずに筋肉の伸びを意識して深呼吸。

5秒~10秒×3~5回、1日3セット。

手 順

A.立位、片足ずつ膝を曲げて、大腿部の前面のストレッチ。

B.立位、片足ずつ足を前に踏み出して、下肢の前面のストレッチ。

C.立位、上半身を前に倒して、大腿部の後面のストレッチ。

効 果

疲労回復、血流改善、ストレス解消、冷え性の改善など。

ゆっくりと無理のない範囲で行いましょう。

スクワット

スクワットは、大変きつい運動ですが、男女の疾患には効果が期待できます。

老化は足腰から、精力減退も足腰からです。

脚力に自信のない方は、まず「立ち上がり動作」から始めましょう。

立ち上がり運動は、机と椅子を利用し、机に手をつき、ゆっくりと立ち上がり、

ゆっくりと座る動作です。15~30回×3セット

姿 勢

立位で両足を肩幅より広めに、爪先を外側に向けて立つ。

前を向き、胸を張り、背筋を伸ばす。

手 順

息を吸いながら、ゆっくりと股関節を曲げ、腰を落としお尻を突き出す。

息を吐きながら、ゆっくりと立ち上がる。15~20回×3セット

注意点

しゃがんだ時に、膝が爪先より前に出ないよう(諸説あり)にする。

ハーフスクワット:膝の角度90度。

フルスクワット:股関節が膝より低い位置まで。

足関節が硬い人は、板などを利用して踵の下にあてる。

少しずつ負荷(ハーフからフル、ペットボトルなど使用)を上げる。

効 果

疲労回復、血流改善、ストレス解消、冷え性や腰痛の改善など。

呼吸に注意して、1回1回を丁寧に筋肉の収縮を意識して、無理のない範囲で行いましょう。

ツボ押しは、コツさえ掴めば簡単に出来ます。

誰もがもっている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

手軽に出来るツボ押しを、あなたの身体の「養生」にお役立てください。

▲TOP

頭のツボ:側頭部▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、

日常の不快な症状(未病)の改善と健康増進(養生)に役立ちます。

頭部には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

頭部のツボ3回シリーズ

a.側頭部 b.後頭部 c.前頭部

今回は、「a.側頭部」のツボを紹介して行きます。

頭部とは▽

"頭(あたま)あるいは頭部は、動物の体の前方の口器、感覚器官、中枢神経系が集中して特別に分化した部位である。

目、耳といった感覚器官や、摂食器官である口器の複合した前面部分は、特に顔と呼ぶことがある。頭部の付け根はしばしば可動性を有するくびれた部分となり、首と呼ばれる。

ヒトでは顔と首を除いた部分に頭髪が生えており、この部分だけを頭部の他の部分から区別して頭と呼ぶこともある。"

引用:頭部ーWikipedia

a.頭頂・側頭部のツボ ⇨ ①百会 ②角孫 ③翳風

a.頭頂・側頭部のツボ ⇨ ④頷厭 ⑤曲鬢 ⑥聴宮

①百会(ひゃくえ)

位置:頭頂部の正中線上、両耳と鼻の延長線が交わるやや凹んだ部分。

効果:全身調整のツボ、不眠、疲労、倦怠感、頭痛、疲れ目、肩こりなど。

➁角孫(かくそん)

位置:耳全体を前に折り、耳の一番上が頭に当たるところ。

効果:目・耳・歯の症状、頭痛、耳鳴り、めまい、首のこわばりなど。

③翳風(えいふう)

位置:耳たぶの後ろ、骨の出っ張りの前方、くぼみ部分。

効果:耳の症状、難聴、歯痛、頬のはれ、顔のまひ、乗り物酔いなど。

④頷厭(がんえん)

位置:額の髪の生え際から、少し下がった所にあるツボ。

効果:目の症状、頭痛、めまい、上肢の痛みなど。

⑤曲鬢(きょくびん)

位置:もみあげの髪側で、耳の高さにあるツボ。

効果:頭痛の症状、目の疲れ、頭重感や側頭部の痛みなど。

⑥聴宮(ちょうきゅう)

位置:耳の突起(耳珠)から、鼻よりのくぼみ部分のツボ。

効果:耳の症状、耳鳴り、頭痛、めまい、目の疲れなど。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

耳のマッサージ▽

耳を刺激することで、自律神経の調整と血流改善、脳の活性化や間接的な耳全体のツボ刺激、むくみや小顔効果などが期待できます。

耳全体を ①揉む ②曲げる ③引っ張る ④さする

①揉 む

耳の外側を親指と人差指で挟み、下から上へ揉みほぐす。

②曲げる

四指を使い、耳全体を目鼻の方向に折り曲げほぐす。

③引っ張る

親指と人差指で、耳たぶは下、中央部は斜め後、上部は上に引っ張る。

④さする

耳の付け根を人差指と中指で挟み、上下にさすり揉みほぐす。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると捉えています。

気が不足している、血が滞っている、水分が溜まっているなど、幾つかの

状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

東洋医学の鍼灸マッサージは、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに

沿って気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術です。

誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

頭のツボ:後頭部▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、

日常の不快な症状(未病)の改善と健康増進(養生)に役立ちます。

頭部には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

頭部のツボ3回シリーズ

a.側頭部 b.後頭部 c.前頭部

今回は、「b.後頭部」のツボを紹介して行きます。

頭部とは▽

"頭(あたま)あるいは頭部は、動物の体の前方の口器、感覚器官、中枢神経系が集中して特別に分化した部位である。

目、耳といった感覚器官や、摂食器官である口器の複合した前面部分は、特に顔と呼ぶことがある。頭部の付け根はしばしば可動性を有するくびれた部分となり、首と呼ばれる。

ヒトでは顔と首を除いた部分に頭髪が生えており、この部分だけを頭部の他の部分から区別して頭と呼ぶこともある。"

引用:頭部ーWikipedia

b.後頭部のツボ ⇨ ①完骨 ②風池 ③天柱

b.後頭部のツボ ⇨ ④後頂 ⑤風府 ⑥天牖

①完骨(かんこつ)

位置:耳の後ろにある骨の膨らみ(乳様突起)下の後ろ側。

効果:頭痛、めまい、肩こり、顔のむくみ、耳の症状、不眠症など。

②風池(ふうち)

位置:耳の後ろの骨と、後頭部のくぼみの中間にあるツボ。

効果:風邪の症状、頭痛、肩こり、鼻づまり、不眠症、めまいなど。

③天柱(てんちゅう)

位置:首の骨の両側にある太い筋肉(僧帽筋)の外側のくぼみ部分。

効果:頭部の症状、血圧調整、目の疲れ、倦怠感、頭痛、めまいなど。

④後頂(ごちょう)

位置:頭頂部、両耳と鼻の延長線が交わる所(百会)の親指幅1本分後ろ。

効果:頭部の症状、肩こり、めまい、不眠症、生理不順、抜け毛など。

⑤風府(ふうふ)

位置:後頭部の髪の生え際から親指幅1本分うえのくぼみ部分。

効果:風邪・鼻の症状、発熱、鼻詰まり、高血圧、頭痛、倦怠感など。

⑥天牖(てんゆう)

位置:下顎の角、胸鎖乳突筋の後方のくぼみ部分

効果:首の症状、頭痛、顔の痛み、歯痛、目の痛み、難聴など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手指のマッサージ▽

手指には感覚・運動神経が多く、手指は「外部の脳」または「第二の脳」と

言われています。

指をほぐすことで、血流の改善や自律神経の調整、指のツボへの刺激と脳の

活性化が期待できます。

手の5本の指を、1本ごとにもみほぐす。

次は2本ごと、3本ごとと、

ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減で、もみほぐします。

最後に、ギュッと全指を握りましょう。

手技:揉む・押す・握る・挟む・伸ばす等

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると捉えています。

気が不足している、血が滞っている、水分が溜まっているなど、幾つかの

状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

東洋医学の鍼灸マッサージは、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに

沿って気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術です。

誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

頭のツボ:前頭部▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、

日常の不快な症状(未病)の改善と健康増進(養生)に役立ちます。

頭部には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

頭部のツボ3回シリーズ

a.側頭部 b.後頭部 c.前頭部

今回は、「c.前頭部」のツボを紹介して行きます。

頭部とは▽

"頭(あたま)あるいは頭部は、動物の体の前方の口器、感覚器官、中枢神経系が集中して特別に分化した部位である。

目、耳といった感覚器官や、摂食器官である口器の複合した前面部分は、特に顔と呼ぶことがある。頭部の付け根はしばしば可動性を有するくびれた部分となり、首と呼ばれる。

ヒトでは顔と首を除いた部分に頭髪が生えており、この部分だけを頭部の他の部分から区別して頭と呼ぶこともある。"

引用:頭部ーWikipedia

c.頭頂・前頭部のツボ ⇨ ①頭維 ②曲差 ③神庭 ④通天 ⑤顖会

①頭維(ずい)

位置:額の角、髪の生え際から、親指幅半分うえに上がった所。

効果:目の症状、目の疲れ、視力低下、片頭痛、のぼせなど。

②曲差(きょくさ)

位置:神庭から親指幅1本半外側にあるツボ。

効果:鼻の症状、慢性鼻炎、鼻詰まり、視力低下、頭痛など。

③神庭(しんてい)

位置:正中線上の髪の生え際から、親指幅半分うえに上がった所。

効果:鼻の症状、慢性鼻炎、頭痛、めまい、額の痛みなど。

④通天(つうてん)

位置:髪際正中線上を親指幅4本分後ろ、耳の方へ親指幅1本半下がった所。

効果:頸のこわばり、顔の症状、鼻の症状、頭痛、抜け毛など。

⑤顖会(しえん)

位置:正中線上髪の生え際から、親指幅2本分後ろにあるツボ。

効果:めまい、立ちくらみ、顔の症状、鼻の症状、頭痛など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手指の運動:折り紙▽

手指には感覚・運動神経が多く、手指は「外部の脳」または「第二の脳」と

言われています。

折り紙をすることで、、血流の改善や自律神経の調整、指のツボへの刺激と

脳の活性化が期待できます。

折り紙:鶴、かぶと、手裏剣・・・

折り紙は、手指の運動にはもってこいの、日本伝統の遊びです。

まずは、折り鶴からチャレンジしてみてください。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると捉えています。

気が不足している、血が滞っている、水分が溜まっているなど、幾つかの

状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

東洋医学の鍼灸マッサージは、ツボをピンポイントで刺激し、経絡の流れに

沿って気や血の流れを改善し、症状を和らげるための施術です。

誰もが持っている自然治癒力を高め、正常な状態に戻すことが目的です。

耳のツボ:症状別▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・美容など、

日常の不快な症状の改善と美容や健康増進に役立ちます。

耳には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

耳のツボ3回シリーズ

1⃣ 症状別 2⃣ 美容(痩身) 3⃣ 健康増進

今回は、1⃣ 症状別 の耳のツボを紹介して行きます。

耳について

"耳(みみ)は、動物の器官の1つで、音を適刺激とする感覚器であると同時に、重力の向きと加速度を適刺激とする感覚器でもある。

一般に、聴覚にとって重要な器官として広く認知されているが、聴覚以外にも平衡覚と回転覚を感知しているため、合わせて平衡聴覚器とも言う。

耳介(じかい、pinna)または耳殻(じかく)とは、動物の耳のうち、外に張り出て飛び出している部分のこと。外耳の一部。音を集める機能の他、動物によっては体温調節の機能などを担っている場合もある。

なお、厳密な定義では耳には耳介以外の部分も含まれているのだが、一般生活においては耳介の部分を指して「耳」と呼ぶことが多い。

先述のように、外観として目立つ耳介を俗に「耳」と呼ぶ場合も少なくないが、外耳、中耳、内耳までの全体が耳である。そして、音を感知する部分も、平衡覚を感知する部分も、回転覚を感知する部分も、全ては内耳に存在している。"

引用元:耳・耳介 - Wikipedia

1⃣ 耳のツボ:症状別

A. 肩こり ⇨ ①肩 ②頸椎

B. 腰痛 ⇨ ③坐骨神経 ④臀部 ⑤腰仙椎

C. ストレス ⇨ ⑥神門 ⑦交感

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

A. 肩こり(肩こり帯)

①肩エリア ②頸椎エリア

▷肩こりに効くツボが、集まっているエリア。

押さえた時に痛みを感じる場所が、あなたのツボです。

B. 腰痛(腰痛帯)

③坐骨神経エリア ④臀部エリア ⑤腰仙椎エリア

▷腰痛に効くツボが、集まっているエリア。

押さえた時に痛みを感じる場所が、あなたのツボです。

C. ストレス

⑥神門 ⑦交感(耳輪の内側交差部)

▷効果:ストレス、自律神経の調整、精神安定のツボです。

特に⑥神門のツボは、自律神経の調整の重要なツボです。

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

耳のツボは、指や綿棒を使用して押しましょう。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

耳のマッサージ

耳を刺激することで、血流改善と自律神経の調整、間接的な耳全体のツボ刺激が

期待できます。耳全体を、つまむ・揉む・引っ張り刺激する。

①耳の外側を親指と人差指で挟み、下から上へ揉みほぐす。

②四指を使い、耳全体を目鼻の方向に折り曲げほぐす。

③親指と人差指で耳を挟み、耳たぶは下、中央部は斜め後、上部は上に引っ張る。

④耳の付け根を人差指と中指で挟み、上下にさすり揉みほぐす。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると捉えています。

気が不足している、血が滞っている、水分が溜まっているなど、幾つかの

状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

耳には、たくさんのツボが点在しており、手軽に押すことができます。

耳のツボ押しとマッサージで、

あなたの身体(体と心)のセルフケアにお役立てください。

耳のツボ:美容痩身▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・美容など、

日常の不快な症状の改善と美容や健康増進に役立ちます。

耳には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

耳のツボ、3回シリーズ

1⃣ 症状別 2⃣ 美容(痩身) 3⃣ 健康増進

今回は、2⃣ 美容(痩身)を紹介して行きます。

耳について

"耳(みみ)は、動物の器官の1つで、音を適刺激とする感覚器であると同時に、重力の向きと加速度を適刺激とする感覚器でもある。

一般に、聴覚にとって重要な器官として広く認知されているが、聴覚以外にも平衡覚と回転覚を感知しているため、合わせて平衡聴覚器とも言う。

耳介(じかい、pinna)または耳殻(じかく)とは、動物の耳のうち、外に張り出て飛び出している部分のこと。外耳の一部。音を集める機能の他、動物によっては体温調節の機能などを担っている場合もある。

なお、厳密な定義では耳には耳介以外の部分も含まれているのだが、一般生活においては耳介の部分を指して「耳」と呼ぶことが多い。

先述のように、外観として目立つ耳介を俗に「耳」と呼ぶ場合も少なくないが、外耳、中耳、内耳までの全体が耳である。そして、音を感知する部分も、平衡覚を感知する部分も、回転覚を感知する部分も、全ては内耳に存在している。"

引用元:耳・耳介 - Wikipedia

2⃣ 耳のツボ:美容(痩身)

A. ストレス、精神安定 ⇨ ①神門

B. 消化機能の調整 ⇨ ②胃 ③噴門 ④食道

C. 代謝と食欲抑制 ⇨ ⑤肺エリア ⑥飢点

D. ホルモンの調整 ⇨ ⑦内分泌

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

A. ストレス、精神安定

①神門

▷効果:ストレス、精神安定、自律神経の調整のツボです。

①神門のツボは、自律神経を調整する重要なツボです。

B. 消化機能の調整

②胃 ③噴門 ④食道

▷効果:消化機能を調整するエリア。

胃や食道の不調や消化機能を高めるツボ。

C. 代謝と食欲抑制

⑤肺エリア ⑥飢点

▷効果:新陳代謝と食欲抑制のツボ。

肺のエリアはコの字状、綿棒などで押さえ最も敏感な場所。

D. ホルモンの調整

⑦内分泌

▷効果:ホルモンバランスの調整。

内分泌の機能を調整するツボ。

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっている場所が、あなたにとってのツボになります。

耳のツボは、食事の15~30分前に指や綿棒を使用して押しましょう。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

耳のマッサージ

耳を刺激することで、血流改善と自律神経の調整、間接的な耳全体のツボ刺激が

期待できます。耳全体を、つまむ・揉む・引っ張り刺激する。

①耳の外側を親指と人差指で挟み、下から上へ揉みほぐす。

②四指を使い、耳全体を目鼻の方向に折り曲げほぐす。

③親指と人差指で耳を挟み、耳たぶは下、中央部は斜め後、上部は上に引っ張る。

④耳の付け根を人差指と中指で挟み、上下にさすり揉みほぐす。

耳のツボに限らず「美容(痩身)」で重要な点は、まずやり抜くと決める意志です。

あとは、自己管理=食事・運動・ツボ押しの継続です。

鏡と体重計とメジャーと友達になり、あなたの食事と体の変化を記録することです。アメブロの「ダイエット記録ジャンル」も大変参考になると思います。

耳には、たくさんのツボが点在しており、手軽に押すことができます。

耳のツボ押しと耳のマッサージを

あなたの身体(体と心)のセルフケアにお役立てください。

耳のツボ:健康増進▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、肩こり・腰痛・美容など、

日常の不快な症状の改善と美容や健康増進に役立ちます。

耳には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

耳のツボ、3回シリーズ

1⃣ 症状別 2⃣ 美容(痩身) 3⃣ 健康増進

今回は、耳の部位別と 3⃣ 健康増進 を紹介して行きます。

耳について

"耳(みみ)は、動物の器官の1つで、音を適刺激とする感覚器であると同時に、重力の向きと加速度を適刺激とする感覚器でもある。

一般に、聴覚にとって重要な器官として広く認知されているが、聴覚以外にも平衡覚と回転覚を感知しているため、合わせて平衡聴覚器とも言う。

耳介(じかい、pinna)または耳殻(じかく)とは、動物の耳のうち、外に張り出て飛び出している部分のこと。外耳の一部。音を集める機能の他、動物によっては体温調節の機能などを担っている場合もある。

なお、厳密な定義では耳には耳介以外の部分も含まれているのだが、一般生活においては耳介の部分を指して「耳」と呼ぶことが多い。

先述のように、外観として目立つ耳介を俗に「耳」と呼ぶ場合も少なくないが、外耳、中耳、内耳までの全体が耳である。そして、音を感知する部分も、平衡覚を感知する部分も、回転覚を感知する部分も、全ては内耳に存在している。"

引用元:耳・耳介 - Wikipedia

耳のツボ:部位(症状別)

A.ストレス、花粉症 ⇨ ①神門 ②風渓

B.鼻の症状、風邪、頭痛 ⇨ ③外鼻 ④気管 ⑤脳幹

C.歯・目・耳の症状 ⇨ ⑥歯 ⑦目 ⑧内耳

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

A.ストレス、花粉症

①神門 ▷効果:ストレス、精神安定、自律神経の調整。

②風渓 ▷効果:花粉症、炎症抑制。

B.鼻の症状、風邪、頭痛

③外鼻 ▷効果:鼻詰まり、鼻の症状。

④気管 ▷効果:風邪、のどの症状。

⑤脳幹 ▷効果:頭痛、頭部の症状。

C.歯・目・耳の症状

⑥歯 ▷効果:歯痛、歯の症状。

⑦目 ▷効果:眼精疲労、目の症状。

⑧内耳 ▷効果:耳鳴り、耳の症状。

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

耳のツボは、指や綿棒を使用して押しましょう。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

3⃣ 耳のツボ:健康増進

健康増進には、すでにご紹介している耳のマッサージを行うことです。

耳を刺激することで、血流改善と自律神経の調整、間接的な耳全体のツボ刺激、

むくみや小顔効果などが期待できます。

耳全体を ①揉む ②曲げる ③引っ張る ④さする

耳のマッサージ

①揉む

耳の外側を親指と人差指で挟み、下から上へ揉みほぐす。

②曲げる

四指を使い、耳全体を目鼻の方向に折り曲げほぐす。

③引っ張る

親指と人差指で耳を挟み、耳たぶは下、中央部は斜め後、上部は上に引っ張る。

④さする

耳の付け根を人差指と中指で挟み、上下にさすり揉みほぐす。

東洋医学では、体を構成し循環している「気・血・水」という概念があり、

体の不調の原因は、「気・血・水」の乱れによって起こると捉えています。

気が不足している、血が滞っている、水分が溜まっているなど、幾つかの

状態が重なりあって、不快な症状が引き起こされています。

耳には、たくさんのツボが点在しており、手軽に押し揉みができます。

耳のツボ押しと耳のマッサージで、

あなたの身体(体と心)の健康増進にお役立てください。

首周辺のツボ▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、

日常の不快な症状(未病)の改善と健康増進(養生)に役立ちます。

首(頚)には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

"「首位」「首領」「党首」「船首」などというように、本来の漢語における「首」という字はもっぱら、“トップ”、“かしら”、またそれらの原義としての“あたま”、“頭部”を意味する。 これに対して“頸部”を意味する本来の漢字は「頸」であり、「頸部」「頸動脈」「長頸竜」などのように熟語にも用いられる。

ところが日本語では、“頸部”・“頭部”の双方を「くび」と呼ぶ。 もともと日本語「くび」は“頸部”を指す語だったが、戦闘や刑罰において“頸を斬って頭を落とす”斬首・馘首(かくしゅ)の慣習が日本にあったことから、やがて“切り落とされた頭部”自体をも「くび」と呼ぶようになり、さらには(胴体と離れているか否かにかかわらず)“頭部”一般を指す用法が生まれたものとされている。"

引用: 首ーWikipedia

首(頚)のツボ ⇨ ①人迎 ②水突 ③天鼎 ④天突 ⑤気舎

①人迎(じんげい)

位置:のどぼとけの上の高さ、頸部を斜めに通る、胸鎖乳突筋の前側のツボ。

効果:気管支の症状、高血圧、ぜんそく、狭心症、めまいなど。

②水突(すいとつ)

位置:のどぼとけの下の高さ、頸部を斜めに通る、胸鎖乳突筋の前側のツボ。

効果:気管支の症状、のどの痛み、ぜんそく、咳、のぼせなど。

③天鼎(てんてい)

位置:のどぼとけの下の高さ、頸部を斜めに通る、胸鎖乳突筋の後側のツボ。

効果:のどの症状、声がれ、息苦しさ、手のしびれ、歯痛など。

④天突(てんとつ)

位置:鎖骨の内側の中央、くぼみ部分。

効果:気管支の症状、咽頭・喉頭の症状、声がれ、ぜんそく、のどの痛みなど。

⑤気舎(きしゃ)

位置:鎖骨の内側の中央部分から、左右外側にある小さなくぼみ部分。

効果:肩こり、首の痛み、のどの痛み、ぜんそく、しゃっくりなど。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ツボの探し方▽

A.ツボの位置は、個人差あり

体の大きさには個人差があり、ツボの位置も違います。

皮膚の感覚器(痛覚や触覚)の感触で探します。

ツボの位置は、目安として利用します。

B.ツボの探し方

押して、痛いところを探す。

押して、気持ちいいところを探す。

指のはらを使って探す。

C.上手なツボの見つけかた

ポイントとしては、ツボ周辺を触ってみたとき、冷えている 、へこんでいる 、痛みがあるなど、他の部分と少し違う感じの所が、あなたの体にあてはまるツボです。

東洋医学の魅力は、ツボ押しや鍼灸に代表されます。医療だけでなく、スポーツ・美容・施設など多くの現場で用いられています。ストレスの多い現代社会、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

▲TOP

肩周辺のツボ▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、頭痛・肩こり・腰痛など、

日常の不快な症状(未病)の改善と健康増進(養生)に役立ちます。

肩周辺には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

肩とは▽

"肩は、運動器としてとらえると、ヒトのさまざまな関節のなかでもっとも複雑な動きをする関節だと知られている。 「肩」は(医学的見ると)、広義の肩である肩複合体(胸骨、鎖骨、肩甲骨、肋骨、上腕骨から構成される複合体)を指す場合と、(狭義に)その肩複合体の一部である肩甲骨と上腕骨の関節(肩甲上腕関節)に限定して指す場合がある。

実際的には(たとえば人々が「肩」の不調などを訴える時、医療やスポーツ医学などで「肩」の治療を行う場合など、「肩」がテーマになっている時)その「肩」はほとんどの場合、(たとえ一般人は理解・自覚できていなくても、実際には)広義の肩複合体が関係している。

肩複合体は、胸骨・鎖骨・肩甲骨・肋骨・上腕骨から構成される複合体であるが、特にポイントとなることは、 (人体の背中側で)スライド運動をする肩甲骨と、その肩甲骨の端に位置する球関節(肩甲上腕関節)が組み合わさった構造を持っている、ということである。"

引用:肩ーWikipedia

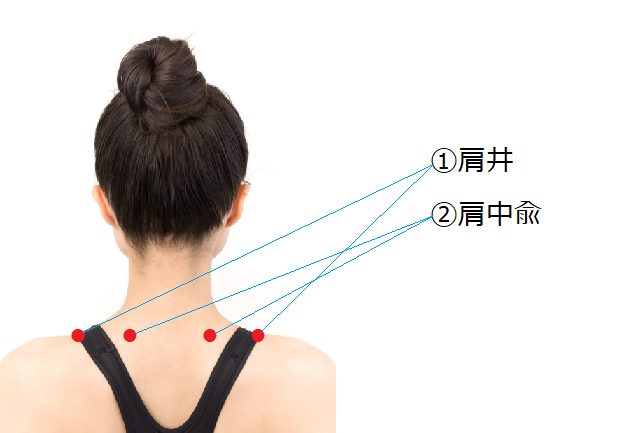

肩周辺のツボ

①肩井(けんせい) ②肩中兪(けんちゅうゆ)

③曲垣(きょくえん) ④肩髎(けんりょう)

⑤雲門(うんもん) ⑥肩髃(けんぐう)

①肩井(けんせい)

位置:首と肩先の真ん中にあって「肩の筋肉の中心」にあるツボ。

効果:肩こりの特効ツボ、頭痛、眼精疲労、寝違い、腕の痛みなど。

②肩中兪(けんちゅうゆ)

位置:第七頸椎(首を曲げると最も盛り上がる所)中心から親指の幅二本分外側のツボ。

効果:肩や首のこり、頭痛、かすみ目など。

③曲垣(きょくえん)

位置:肩甲骨の上方内側の角にあるツボ。

効果:肩や首のこり、首筋や腕の痛みなど。

④肩髎(けんりょう)

位置:腕を真横に挙げた時、肩の付根の後ろのくぼみ部分。

効果:三角筋(肩の筋肉)の調整、肩関節の痛み、腕のだるさなど。

⑤雲門(うんもん)

位置:鎖骨の外側下のくぼみ部分のツボ。

効果:肩や首のこり、胸痛、腕の痛みなど。

⑥肩髃(けんぐう)

位置:腕を真横に挙げた時、肩の付根の前のくぼみ部分。

効果:肩関節の痛み、五十肩、頚肩腕症候群、上腕神経痛など。

注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ツボの押し方▽

押し方:種類

・お す:手の指のはらを使う、一番基本的な方法。

・も む:手のひら、指全体を使い、もみほぐす方法。

・たたく:こぶし、手のひらを使い、軽くたたく方法。

押し方:方法(主に親指)

・親指のはらの部分(指先から第一関節にかけて)で押す。

・押す強さは、やや強め(ほどよい刺激を感じる程度)。

・押す時間と間隔は、「ひと押し 3~5秒」で、ゆっくり離し、

数分間断続的に行う。

・左右対称にあるツボは、左右セットで均等に押す。

呼吸の注意点

・リラックスし、呼吸をしながら

・押すとき = 「息をはきながら」

・力を抜くとき = 「息を吸う」

東洋医学の魅力は、ツボ押しや鍼灸に代表されます。医療だけでなく、スポーツ・美容・施設など多くの現場で用いられています。ストレスの多い現代社会、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

▲TOP

合谷のツボ▽

合谷(ごうこく)のツボ・・・?

ツボと言えば・・・合谷(ごうこく)!

と言われるほど活用される、優れた効果のある「万能のツボ」です。

ツボ = 経穴(けいけつ)とは

経穴(ツボ)は、経絡(ツボの筋道)に並んでいる体表のポイントで、臓腑に

関係しています。

経穴(ツボ)は、体の異常が体表に現れ、治療穴でもあり診察穴でもあります。

例えば、手のツボが、頭部や内臓など離れた部位の調整に効くのも、経絡の流

れによるものです。

経穴(ツボ)の種類は、主に3種類で「正穴・奇穴・阿是穴」があり、症状に

よって使い分けとなります。

WHO(世界保健機関)が定めた、正穴「361穴」が一般的な「ツボ」です。

合谷(ごうこく)のツボは、手にある大腸経(経絡)のツボ(経穴)で、

鎮痛効果の高い、頭痛・歯痛・喉の痛み・下痢・便秘・・・疲労倦怠感など、

全身の症状に効く「万能のツボ」です。

合谷(ごうこく)を含め、代表的な手のツボを「3穴」紹介します。

手には沢山の「ツボ」が点在しており、手軽に押し揉みができます。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

手のツボ:①合谷 ②神門 ③内関

①合谷(ごうこく)

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:痛みの万能のツボ、頭痛、歯痛、生理痛、下痢、便秘、疲労倦怠感など。

②神門(しんもん)

位置:手首の横紋の小指側、少しくぼんだ場所にあるツボ。

効果:心気の出入口、ストレス、疲労倦怠感、頭痛、動悸、めまい、不眠症など。

③内関(ないかん)

位置:手首の横紋から3横指肘側の、腱と腱の中央部分。

効果:気血の出入口、循環器・消化器系、不眠症、しゃっくり、乗り物酔いなど。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手首の運動(ストレッチ)▽

手指には感覚・運動神経が多く、手指は外部の脳又は第二の脳と言われています。

手首の運動をすることで、血流の改善や自律神経の調整、手指のツボへの刺激と

脳の活性化が期待できます。

①手首の屈曲(掌屈)、伸展(背屈)

ひじを伸ばし、前腕の筋肉の伸びを意識して、各5~10秒間保持。

1日:各3セット

②手首の回旋運動

ゆっくりと手首を左右(出来れば8の字)に、各10回まわす。

1日:各3セット

東洋医学と言えば、「ツボ」と「鍼灸」と答える方が、大多数です。

肩こり・腰痛・ストレスに効くツボは「どこ?」・・・よく質問されます。

それ程「ツボ」は身近なものですが・・・「ツボ」って何?

よく分からないが、押したら効く場所・・・「正解」です。

体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す場所、「ツボ = 調整点」のことです。

ツボは、日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。

まずは、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

肩井のツボ▽

経穴(ツボ)のなかに「肩井(けんせい)」という、ツボがあります。

肩の井戸・・・?

肩井(けんせい)のツボは、肩こりの「特効ツボ」です。

経穴(ツボ)とは▽

"経穴 (けいけつ) とは、中医学、漢方医学、経絡学の概念で、体内の異常に応じて体表の特定の部位に対応して現れるもので指圧、鍼、灸で刺激を与えることで体調の調整、諸症状の緩和を図るものである。

一般には「ツボ」とも呼ばれる。筋筋膜性疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome)におけるトリガーポイント(例えば腰痛の原因となる筋・筋膜内の好発部位)と大半が一致する。

経穴は、もとは中国の中医学に由来し経験的な知見により見出されたものである。重要な神経・血管・筋走行上に位置したり体性-内臓反射等で医学的関連があり、現在ではWHOにおいても治療効果が認められている。"

引用元:経穴- Wikipedia

肩井は、気血(生体エネルギー)の湧き出る場所で、肩の井戸であり、胆経(経絡)に属するツボ(経穴)です。

肩こり・首のこり・頭痛など、頚肩部の症状に効果を発揮するツボです。

肩井を含め、肩こりに効く代表的なツボを「3つ」ご紹介します。

体には沢山の「ツボ」が点在しており、手軽に押し揉みができます。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

肩こりに効くツボ

①肩井 ②天柱 ③天宗

①肩井(けんせい)

位置:首と肩先の真ん中にあって「肩の筋肉の中心」にあるツボ。

効果:肩こりの特効ツボ、頭痛、眼精疲労、寝違い、腕の痛みなど。

②天柱(てんちゅう)

位置:首の骨の両側にある太い筋肉(僧帽筋)の外側のくぼみ部分。

効果:肩こり、首のこり、目の疲れ、頭痛、倦怠感、頭部の疾患など。

③天宗(てんそう)

位置:肩甲骨の中央にある「くぼんだ部分」にあるツボ。

効果:肩こり、首のこり、四十肩・五十肩、頭痛、顔のむくみなど。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

肩部(肩甲骨)の運動▽

ツボ押しと運動の組み合わせで、より効果が期待できます。

①両肩部の上下運動

手順:両肩を上げ(緊張させ)、ストン(脱力)と落とす。

効果:筋肉を緊張させた後、脱力させると血行がよくなり、凝りもほぐれます。

②肩甲骨の前後回し

手順:肩甲骨(肩部)を前後に回して肩甲骨を引き離す。

効果:肩甲骨を動かすことにより、筋肉の緊張がほぐれ、血行がよくなります。

③回数と注意点

呼吸を止めないよう5~10回を目安に、1日3セットを基本にして、ゆっくりと気持ちいい範囲で行いましょう。

肩こりは、肩周辺の筋肉が疲労して緊張が高まり、肩や首が重荷を背負ったように辛く、固くこわばったような症状です。

個人の体型や日常生活動作に起因するものが原因ですが、病気から二次的に起きる放置すると危険なこわい肩こりもあります。

不快な症状は、体が異常を起こしている「サイン・徴候・未病」です。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ツボ押しと運動で、あなたの「肩こり」が改善しますように!

足三里のツボ▽

足三里のツボ・・・

皆さん、一度は名前だけでも聞かれたことがあると思いますが、

無病長寿の万能のツボです。

足三里は「松尾芭蕉翁」が、旅の疲れを癒すためにお灸をすえた有名なツボです。

奥の細道の序文に、「三里に灸すゆるより・・・」とあります。

経穴(ツボ)とは▽

"経穴 (けいけつ) とは、中医学、漢方医学、経絡学の概念で、体内の異常に応じて体表の特定の部位に対応して現れるもので指圧、鍼、灸で刺激を与えることで体調の調整、諸症状の緩和を図るものである。

一般には「ツボ」とも呼ばれる。筋筋膜性疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome)におけるトリガーポイント(例えば腰痛の原因となる筋・筋膜内の好発部位)と大半が一致する。

経穴は、もとは中国の中医学に由来し経験的な知見により見出されたものである。重要な神経・血管・筋走行上に位置したり体性-内臓反射等で医学的関連があり、現在ではWHOにおいても治療効果が認められている。"

引用元:経穴- Wikipedia

足三里(あしさんり)のツボは、足にある胃経(経絡)のツボ(経穴)で、

無病長寿・内臓機能の調整・疲労倦怠感など、全身症状に効く万能のツボです。

位置は、足(下腿部)の膝下にあり、手軽にツボ押しが可能です。

足三里は足にあるツボです。足三里を含め、代表的なツボを3つご紹介します。

足には沢山の「ツボ」が点在しており、手軽に押し揉みができます。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

足のツボ

①足三里 ②三陰交 ③湧泉

①足三里(あしさんり)

肚腹三里留:肚腹は三里に止め ⇨ 腹部一切の疾患に三里が効く。

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から4横指下の部分にあるツボ。

効果:全身強壮の合穴・四総穴、無病長寿のツボ、内臓機能の調整、食欲不振、胃痛、冷え性、のぼせ、疲労倦怠感など全身症状改善の万能ツボ。

②三陰交(さんいんこう)

位置:下腿部の内くるぶしから4横指上の部分にあるツボ。

効果:女性の特効穴、生理痛、冷え性、むくみ、膝の痛み、不感症など。

③湧泉(ゆうせん)

位置:足裏、第2指と第3指の間から下に、土踏まずとの際部分。

効果:体調の調整のツボ、不眠、倦怠感、冷え性、こむら返り、熱中症など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

下腿部のマッサージ▽

ツボ押しとマッサージの組み合わせで、より効果を発揮します。

①ふくらはぎを刺激することで、むくみや冷え症の改善と足三里など間接的な下腿部のツボ刺激が期待できます。

②ふくらはぎを「さする・つまむ・おす・もむ」ツボを刺激する。

東洋医学の数千年に及ぶツボ療法は、子供から大人まで老若男女の日常の不快な

症状の改善や痛みの緩和、養生に大変役立ちます。

体(身体)には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

足三里は万能のツボです。

マッサージとの組み合わせで、日々の健康増進にお役立てください。

養老のツボ▽

経穴(ツボ)のなかに「養老」という、ツボがあります。

老いを養う・・・

老化防止や健康促進に、効果を発揮するツボです。

経穴(ツボ)とは▽

"経穴 (けいけつ) とは、中医学、漢方医学、経絡学の概念で、体内の異常に応じて体表の特定の部位に対応して現れるもので指圧、鍼、灸で刺激を与えることで体調の調整、諸症状の緩和を図るものである。

一般には「ツボ」とも呼ばれる。筋筋膜性疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome)におけるトリガーポイント(例えば腰痛の原因となる筋・筋膜内の好発部位)と大半が一致する。

経穴は、もとは中国の中医学に由来し経験的な知見により見出されたものである。重要な神経・血管・筋走行上に位置したり体性-内臓反射等で医学的関連があり、現在ではWHOにおいても治療効果が認められている。"

引用元:経穴- Wikipedia

養老は、老いを養う「老化防止・健康増進」のツボ、からだに栄養等を吸収する

小腸経(経絡)に属するツボ(経穴)です。

目の疲れ・関節の痛み・代謝の低下など、加齢の疾患に効果を発揮するツボです。

養老は手にあるツボです。養老を含め、代表的な手のツボを3つご紹介します。

手には沢山の「ツボ」が点在しており、手軽に押し揉みができます。

ツボとは、体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

手のツボ

①養老 ②合谷 ③労宮

①養老(ようろう)

位置:手の甲側、小指側の骨の突起のくぼんだ部分。

効果:加齢の疾患、眼精疲労、高血圧、関節の痛み、代謝の低下など。

②合谷(ごうこく)

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:痛みの万能のツボ、頭痛、歯痛、生理痛、疲労倦怠感など。

③労宮(ろうきゅう)

位置:手の平、拳を握った時、中指と薬指の先端が触れる中間のツボ。

効果:ストレス、疲労倦怠感、不眠、食欲不振、吐き気など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

手指のマッサージボ▽

手指には感覚・運動神経が多く、手指は「外部の脳」又は「第二の脳」と言われています。指をほぐすことで、血流の改善や自律神経の調整、指のツボへの刺激と脳の活性化が期待できます。

手の5本の指を、1本ごとにもみほぐす。次は2本ごと、3本ごとと、ちょっと痛いけど気持ちいい!くらいの力加減で、もみほぐしましょう。

最後に、ギュッと指を握りましょう。

手技:揉む・押す・握る・挟む・伸ばす等

養老は、老いを養う「老化防止」のツボですが、健康の基本は、生活習慣を見直すことです。忙しい日々の中で、パソコンやスマホ、お酒や煙草などの嗜好品、偏食での摂取過多、現代社会は、便利になっているにもかかわらず、心身にとってはストレスの多い環境です。

東洋医学では、病気にならないことを重視し、日常で行える予防を養生といいます。

ツボは、日常の不快な症状(未病)の改善 と 健康増進(養生)に役立ちます。健康的な体をつくるには、生活環境でのストレスを溜めないこと、栄養・運動・睡眠をバランスよく保つ養生が大切です。

まずは、手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

老年のツボ▽

「老若男女」のツボです。

他人には相談しにくい、不眠症・夜泣き・性機能障害・生理痛などに効くツボを

①老年 ②子供 ③男性 ④女性の4回に分けて説明して行きます。

今回は、老若男女の「老」、老年(高齢者)のツボです。

高齢者とは▽

"高齢者(こうれいしゃ)は、社会の中で他の成員に比して年齢が高い一群の成員のことである。ただ高齢者という年齢の定義は一定のものはない。

日本語においては、同義語として老人(ろうじん)、年寄(としより)、お年寄り(おとしより)などの言葉がある。また、この世代を老年(ろうねん)と称する場合がある。

高齢の線引きは曖昧且つ主観的な部分があり、判断は容易ではない。国連では60歳以上、国連の世界保健機関 (WHO) の定義では、65歳以上の人のことを高齢者としている。定年退職者もしくは老齢年金給付対象以上の人を言うことも考えられる。

日本では一般的に、0~19歳を未成年者、20~64歳を現役世代、65~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者とされる。"

引用元:高齢者-Wikipedia

高齢者の相談で最も多い症状は、持病を除き、不眠症と疲労・倦怠感です。

東洋医学では、肝経(足の厥陰肝経)の経絡が、異常・興奮を起こして不眠症を誘発していると捉えています。

全身をリラックスさせ、身体(体と心)の緊張を解放することが、健康的な睡眠・快眠を促し、疲労・倦怠感を緩和します。

高齢者の症状に効くツボ▽

不眠症と疲労・倦怠感が改善できるように、5つに分けて説明して行きます。

A.頭頚部:①安眠 ②風池

B.腹背部:③中脘 ④肝兪

C.手手部:⑤神門 ⑥養老

D.足足部:⑦失眠 ⑧行間

E.調調整:⑨百会 ⑩湧泉

A.頭頚部▽

➀安眠(あんみん)

位置:耳たぶの後ろ、骨の出っ張りから1横指下の部分。

効果:不眠、不安、ストレス、肩こり、頭痛、むくみなど。

②風池(ふうち)

位置:耳の後ろの骨と、後頭部のくぼみの中間にあるツボ。

効果:不眠、めまい、肩こり、頭痛、鼻づまり、のぼせなど。

B.腹背部▽

③中脘(ちゅうかん)

位置:胸骨体下端とおへその中間(おへそから親指幅4本分上)部分。

効果:不眠、疲労、食欲不振、胃痛、胸やけ、吐き気など。

④肝兪(かんゆ)

位置:背中の第9胸椎の両側、真ん中から親指幅1本半外側の部分。

効果:不眠、疲労、食欲不振、肝機能調整、むかつき、虚弱体質など。

C.手 部▽

⑤神門(しんもん)

位置:手関節の掌側、小指側横紋の骨(豆状骨)下のくぼんだ部分。

効果:心気の出入口、ストレス、不眠、心痛、動悸、精神疾患など。

⑥養老(ようろう)

位置:手の甲側、小指側の骨の突起のくぼんだ部分。

効果:加齢の疾患、眼精疲労、高血圧、関節の痛み、代謝の低下など。

D.足 部▽

⑦失眠(しつみん)

位置:足底(足裏)、かかとのふくらみの中央部分。

効果:不眠、不安、疲労・倦怠感、ストレス、冷え性など。

⑧行間(こうかん)

位置:親指と第2指の付け根、親指側の部分。

効果:不眠、疲労・倦怠感、心因的ED、夜尿症、頻尿、疲れ目など。

E.調 整▽

⑨百会(ひゃくえ)

位置:頭頂部の正中線上、両耳と鼻の延長線が交わるやや凹んだ部分。

効果:全身の調整のツボ、不眠、疲労・倦怠感、頭痛、疲れ目、肩こりなど。

⑩湧泉(ゆうせん)

位置:足裏、第2指と第3指の間から下に、土踏まずとの際部分。

効果:体調の調整のツボ、不眠、疲労・倦怠感、こむら返り、冷え性など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

肝兪のツボは、自分では押すのが難しいので、ドライヤーやブラシなど

身近なものを使って温めたり刺激をしてください。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う、症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

不眠症(疲労・倦怠感)対策▽

不眠症(疲労・倦怠感)の対策は、やはり生活習慣の見直しです。運動と食事と

休養で体質を改善し、ストレスを溜めない環境作りを心がけることですが・・・

簡単な「マッサージと呼吸法」を紹介しますので、実践してみてください。

①指(手と足)のマッサージ

手足の末端の神経や血流を改善することで、不眠症や高血圧などの症状の改善と予防につながります。

手指には感覚・運動神経が多く、手指は外部の脳又は第二の脳と言われています。

指をほぐすことで、血流の改善や自律神経の調整、指のツボへの刺激と脳の活性化が期待できます。

手の5本の指を、1本ごとにもみほぐす。

次は2本ごと、3本ごとと、ちょっと痛いけど、気持ちいい!くらいの力加減で、もみほぐします。

最後に、全指を握りましょう。

足の指も同様に、もみほぐしてください。

手技:揉む・押す・握る・挟む・伸ばす等

②腹式呼吸

腹式呼吸は、肺の容量を大きくするため、横隔膜を腹下へ下げる呼吸法です。

自律神経の調整、精神安定、ストレスなど、不眠症対策に効果が期待できます。

思考(心=喜怒哀楽)の切り替えを重視、思考をストレス・怒哀から解放し、喜楽に切り替える。

人生で「感謝」していることを思い浮かべて、呼吸をしてください。

姿 勢

座位又は胡坐(上半身の力を抜き、下腹から足にかけて力を入れる)

手 順:腹式呼吸

鼻から息を吸う:下腹・丹田(おへその下)を膨らませながら息を吸う。

口から息を吐く:下腹を引っ込めながらゆっくりと息を吐く。

吐くときは、吸うときの倍くらいの時間をかけて吐く。

1回の吐く時間:10秒~30秒、1回/3セットを目安。

効 果

自律神経の調整、精神安定、ストレス、肩こり、腰痛、冷え性の改善など。

自律神経は、交感神経と副交感神経があり、体の働き(呼吸、体温、消化など)を

自分の意思とは関係なく調整している神経のことです。

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)で症状全般を把握し、証(施術方針)を立てて、鍼灸マッサージ等で体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻す「施術(治療)」を行います。

老若男女、それぞれ「年齢・性別・環境・習慣」によって、疾患や症状は様々です。

まずは手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

子供のツボ▽

「老若男女」のツボです。

他人には相談しにくい、不眠症・夜泣き・性機能障害・生理痛などに効くツボを

①老年 ②子供 ③男性 ④女性の4回に分けて説明して行きます。

今回は、老若男女の「若」、子供のツボです。

子供・児童とは▽

"児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。なお児童福祉法では、児童をさらに、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分する。

一般に「遊び」とは気晴らしであったり非生産的と捉えがちだが、これはあくまで大人の遊びに対するものであり、子供にとって遊びとは生活の中心にあり、特に幼児期には、生活の全てが遊びと言える。そして子供は遊びを通じて様々なことを学ぶ。

すべての子供は成長・発達に伴い社交性を身につける。幼児やとても小さな子供はひとり遊びでも満足する。このような子供が他者との関わり合いを持つ最初の相手は養育者であり、多くの場合それは母親である。"

引用元:子供・児童- Wikipedia

今回のテーマは、「子供」のツボです。

夜中に突然泣き出す、おもらしやおねしょ、体力がなく疲れやすい・・・

子供の症状に効くツボを紹介して行きます。

子供の症状に効くツボ▽

子供の症状を、3つに分けて説明して行きます。

A.夜泣き

①鳩尾 ②身柱 ③腎兪 ④中衝

B.おねしょ

⑤水分 ⑥中極 ⑦膀胱兪 +③腎兪

C.虚弱体質

⑧大椎 ⑨命門 ⑩足三里 +②身柱

A.夜泣き(かんのむし)

①鳩尾(きゅうび)

位置:胸骨の下部、みぞおちの部分。

効果:夜泣き、不眠、ストレス、息切れ、食欲不振など。

②身柱(しんちゅう)

位置:背中の第3胸椎の下のくぼみ部分。

効果:夜泣き、虚弱体質、ぜんそく、アレルギー、花粉症など。

③腎兪(じんゆ)

位置:腰部の第2腰椎の両側、真ん中から親指幅1本半外側の部分。

効果:泌尿器科の症状、循環器系の症状、むくみ、倦怠感、腰痛など。

④中衝(ちゅうしょう)

位置:中指の人差し指側、爪の付け根部分。

効果:手の知覚・運動障害、動悸、ストレス、熱中症、失神など。

B.おねしょ(おもらし)

⑤水分(すいぶん)

位置:上腹部のおへそから、親指幅1本分上の部分。

効果:泌尿器科の症状、夜尿症、むくみ、下痢、腹部の張りなど。

⑥中極(ちゅうきょく)

位置:下腹部のおへそから、親指幅4本分下の部分。

効果:泌尿器系の症状、むくみ、のぼせ、腹部の冷えや張りなど。

⑦膀胱兪(ぼうこうゆ)

位置:臀部仙骨部の上から2番目のくぼみの外側の部分。

効果:泌尿器科の症状、頻尿、残尿感、尿痛、冷え性、便秘など。

+③腎兪(じんゆ)

位置:腰部の第2腰椎の両側、真ん中から親指幅1本半外側の部分。

効果:泌尿器科の症状、循環器系の症状、むくみ、倦怠感、腰痛など。

C.虚弱体質

⑧大椎(だいつい)

位置:首の後ろ、第7頸椎(最も出ている骨)の下のくぼみ部分。

効果:虚弱体質、胃腸障害、鼻かぜ、偏頭痛、皮膚症状など。

⑨命門(めいもん)

位置:腰部の第2腰椎の下のくぼみ部分。

効果:先天の元気が出入りするツボ、虚弱体質、冷え性、腰部など。

⑩足三里(あしさんり)

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から4横指下の部分にあるツボ。

効果:無病長寿のツボ、冷え性、胃痛、頭痛、のぼせ、食欲不振など。

+②身柱(しんちゅう)

位置:背中の第3胸椎の下のくぼみ部分。

効果:夜泣き、虚弱体質、ぜんそく、アレルギー、花粉症など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

子供のツボ押しは、皮膚がほんのり赤くなる程度に「軽め・弱め」に刺激します。

指で押すのが難しい場合は、手のひらを使って「の」の字を描くように

なでたり、さすりましょう。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い子供は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

子供のケア▽

子供のケア・・・自ずと知れた「スキンシップ」です。

子供は、両親が大好きです・・・特に「母親」が大好きです。

幼児から小学校低学年までの間は、会話や添い寝、お風呂に一緒に入り、

1日1回は、「ぎゅっ」と抱きしめてあげてください。

キーワードは「共有・共感・共同」、「無償の愛」です。

子供のころにスキンシップが多いほど、優しい人格が形成されます。

ご自身の幼少期を、思い出してください。

子供は、両親を「見て学び」、そして育ちます。

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって症状全般を把握し、証(施術方針)を立てて、鍼灸マッサージ等で体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻す「施術(治療)」を行います。

老若男女、それぞれ「年齢・性別・環境・習慣」によって、疾患や症状は様々です。

まずは手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

男性のツボ▽

今回のテーマは「老若男女」のツボです。

他人には相談しにくい、不眠症・夜泣き・性機能障害・生理痛などに効くツボを

①老年 ②子供 ③男性 ④女性の4回に分けて説明して行きます。

今回は、老若男女の「男」、男性のツボです。

男性とは▽

"一般的な動物の雄に相当する。解剖学的な見解では「出生時に男性型の生殖器(陰茎などの男性器)を有する」と判断された場合は、男性とみなす。ただし、「胎児の段階を経て、徐々に発達した物である」との関係から、形成や状態に色々な個人差が生じる。

思春期は男性器の発達から始まるが、男性器の発達が開始した時点で思春期に入った事に気づきにくく、身長の伸びのピークを迎えるか陰毛が発生した時点で思春期に入った事に気づきやすい。

男性特有の疾患として前立腺疾患、痛風がある。また、十二指腸潰瘍、尿路結石、急性膵炎、大腸ポリープが女性に比べて多く、心臓病、脳溢血(およびそれによる脳血管痴呆)循環器系の病気が多いのが特徴である。"

引用元:男性- Wikipedia

今回のテーマは、「男性」のツボです。

勃起不全(ED)、 性機能障害(SD)、泌尿器系の症状・・・

男性の症状に効くツボを紹介して行きます。

男性の症状に効くツボ▽

男性の症状に効くツボを、3つに分けて説明して行きます。

A.腹部部

①気海 ②関元 ③中極 ④大赫

B.腰臀部

⑤腎兪 ⑥志室 ⑦膀胱兪

C.手足部

⑧神門 ⑨復溜 ⑩太谿 ⑪太衝 ⑫行間

A.腹 部

①気海(きかい)

位置:下腹部のおへそから、親指幅1本半下の部分。

効果:丹田のツボ、精力減退、泌尿器系の症状、消化器系の症状など。

②関元(かんげん)

位置:下腹部のおへそから、親指幅3本分下の部分。

効果:丹田のツボ、精力減退、泌尿器系の症状、冷え症、胃腸の症状など。

③中極(ちゅうきょく)

位置:下腹部のおへそから、親指幅4本分下の部分。

効果:泌尿器系の症状、むくみ、のぼせ、腹部の冷えや張りなど。

④大赫(だいかく)

位置:中極から、親指幅半分外側の部分。

効果:生殖器・泌尿器系の症状、精力減退、不感症など。

B.腰臀部

⑤腎兪(じんゆ)

位置:腰部の第2腰椎の両側、真ん中から親指幅1本半外側の部分。

効果:泌尿器科の症状、循環器系の症状、むくみ、倦怠感、腰痛など。

⑥志室(ししつ)

位置:腰部の第2腰椎の両側、真ん中から親指幅3本分外側の部分。

効果:泌尿器科の症状、冷え性、腰痛、疲労、不感症など。

⑦膀胱兪(ぼうこうゆ)

位置:臀部仙骨部の上から2番目のくぼみの外側の部分。

効果:泌尿器科の症状、頻尿、残尿感、尿痛、冷え性、便秘など。

C.手足部

⑧神門(しんもん)

位置:手関節掌側、横紋の豆状骨下の陥凹部分。

効果:心気の出入口、ストレス、心痛、動悸、不眠、精神疾患など。

⑨復溜(ふくりゅう)

位置:内くるぶしから、親指幅2本分上のアキレス腱よりの部分。

効果:心因的ED、冷え症、むくみ、めまい、立ちくらみなど。

⑩太谿(たいけい)

位置:内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ部分。

効果:排尿障害、冷え症、こむら返り、頭痛、立ちくらみなど。

⑪太衝(たいしょう)

位置:足の親指の3番目の骨(第一中足骨)と第二中足骨の間の踵寄り。

効果:排尿困難、冷え症、二日酔い、腹痛、腰痛など。

⑫行間(こうかん)

位置:親指と第2指の付け根、親指側の部分。

効果:心因的ED、夜尿症、頻尿、疲れ目、倦怠感など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

男性のセルフケア▽

男性の症状に効く運動は、ずばり・・・スクワットです。

スクワットは大変きつい運動ですが、男性の症状には効果が期待できます。

老化は足腰から、精力減退も足腰からです。

脚力に自信のない方は、立ち上がり動作から始めましょう。

立ち上がり運動は、机と椅子を利用し、机に手をつき、ゆっくりと立ち上がり、

ゆっくりと座る動作です。15~30回×3セット

スクワット:Squat

姿姿勢

立位で両足を肩幅より広めに、爪先を外側に向けて立つ。

前を向き、胸を張り、背筋を伸ばす。

手手順

息を吸いながら、ゆっくりと股関節を曲げ、腰を落としお尻を突き出す。

息を吐きながら、ゆっくりと立ち上がる。

15~20回×3セット

注意点

しゃがんだ時に、膝が爪先より前に出ないよう(諸説あり)にする。

ハーフスクワット:膝の角度90度

フルスクワット:股関節が膝より低い位置まで

足関節が硬い人は、板などを利用して踵の下にあてる。

少しずつ負荷を上げる(ハーフ ⇨ フル ⇨ ペットボトル・ダンベルなど)

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって症状全般を把握し、証(施術方針)を立てて、鍼灸マッサージ等で体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻す「施術(治療)」を行います。

老若男女、それぞれ「年齢・性別・環境・習慣」によって、疾患や症状は様々です。

まずは手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

女性のツボ▽

今回のテーマは「老若男女」のツボです。

他人には相談しにくい、不眠症・夜泣き・性機能障害・生理痛などに効くツボを

①老年 ②子供 ③男性 ④女性の4回に分けて説明して行きます。

今回は、老若男女の「女」、女性のツボです。

女性とは▽

"一般的に女性とは成人した女の子を指す。日本では二十歳を超えたら女性、十代までを女の子と呼ぶのが一般的である。

・1~6歳「幼女」・7~19歳「少女」・20歳~「女性」「婦人」

女性の場合、思春期に卵巣が発達し、女性ホルモン分泌が増え、第二次性徴が出現する。乳房の発達が始まる(乳房のタナー段階II)ことで思春期に入るため、この時点で思春期に入った事に気づきやすい。次に、女性器が発達し始め、陰毛・腋毛が生え始める。身長の伸びがピークを迎えた後に皮下脂肪が急速に増大。そのため、女性は肉付きがよくなり、体つきが丸くなる。よって、明らかにお腹周りが太ってくる。

これは、赤ちゃんを産むためにそなえているものだが、腰回りがふくよかになる。思春期開始から初経の1年以上前は大人の体型への変化し始めで骨盤がまだ前傾傾向(女児型)のままで子供の体型に近いが、初経を挟む前後1年間に急激に体型が変化し、骨盤が直立傾向(女性成人型)に転換し始め、腹がまっすぐに尻が大きくなり始め、初潮の1年後以降に骨盤が直立傾向(女性成人型)となり、腰がくびれ、大人の体型に近くなる。"

引用元:女性- Wikipedia

今回のテーマは、「女性」のツボです。

生理痛、ホルモンバランスの崩れ、冷え性など・・・

女性の症状に効くツボを紹介して行きます。

女性・婦人科系の症状に効くツボ▽

婦人科系の症状を、3つに分けて説明して行きます。

A.生理痛

①三陰交 ②血海 ③関元 ④次髎 ⑤合谷

B.ホルモン

⑥胞肓 ⑦足三里 ⑧太衝 +➀三陰交

C.冷え症

⑨気海 ⑩志室 ⑪寒府 ⑫復溜 +➀三陰交

A.生理痛

①三陰交(さんいんこう)

位置:下腿部の内くるぶしから4横指上の部分にあるツボ。

効果:女性の特効穴、生理痛、冷え性、むくみ、膝の痛み、不感症など。

②血海(けっかい)

位置:膝の皿の内側上端から親指幅2本上の部分。

効果:血の道症の改善、生理痛、生理不順、頭痛、めまい、むくみ、不眠など。

③関元(かんげん)

位置:下腹部のおへそから、親指幅3本分下の部分。

効果:丹田のツボ、泌尿器系の疾患、冷え症、胃腸の疾患、精力減退など。

④次髎(じりょう)

位置:骨盤の仙骨部、上から2番目に触れるくぼみ部分。

効果:泌尿器系の疾患、生理痛、イライラ、冷え症、下腹部の痛みなど。

⑤合谷(ごうこく)

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:痛みの万能のツボ、生理痛、頭痛、歯痛、疲労倦怠感など。

B.ホルモンバランス

⑥胞肓(ほうこう)

位置:骨盤の仙骨部、2番目のくぼみから親指幅1本半外側の部分。

効果:生殖器系の症状、下腹部の痛み、冷え症、頭痛、腰痛など。

⑦足三里(あしさんり)

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から4横指下の部分にあるツボ。

効果:無病長寿のツボ、冷え症、胃痛、頭痛、のぼせ、食欲不振など。

⑧太衝(たいしょう)

位置:足の親指の3番目の骨(第1中足骨)と第2中足骨の間の踵寄り。

効果:泌尿器系の症状、下腹部痛、冷え症、めまい、腰痛など。

+①三陰交(さんいんこう)

位置:下腿部の内くるぶしから4横指上の部分にあるツボ。

効果:女性の特効穴、生理痛、冷え症、むくみ、膝の痛み、不感症など。

C.冷え症

⑨気海(きかい)

位置:下腹部のおへそから、親指幅1本半下の部分。

効果:丹田のツボ、消化器系の疾患、呼吸器系の疾患、精力減退など。

⑩志室(ししつ)

位置:腰部の第2腰椎の両側、真ん中から親指幅3本分外側の部分。

効果:冷え性、腰痛、足腰のしびれや痛み、疲労、不感症など。

⑪寒府(かんぷ)

位置:膝の下の突出した骨の前下方のくぼみから4横指上の部分。

効果:冷え性、膝の痛み、こむら返り、膝の血行促進、坐骨神経痛など。

⑫復溜(ふくりゅう)

位置:下腿部の内くるぶしから3横指上の部分にあるツボ。

効果:冷え性、手足のむくみ、耳の痛み、歯の痛み、熱中症、など。

+①三陰交(さんいんこう)

位置:下腿部の内くるぶしから4横指上の部分にあるツボ。

効果:女性の特効穴、生理痛、冷え性、むくみ、膝の痛み、不感症など。

ツボの押し方と注意点▽

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

女性のセルフケア▽

下腿部(ふくらはぎ)には、女性の特効穴=「三陰交」やたくさんのツボが

点在しており、手軽にツボ押しやマッサージが可能です。

日頃から運動やストレッチを取り入れ、下腿部の血液循環や筋肉の筋緊張の

緩和を図ることで、女性特有の冷え症などの予防に繋がります。

無理なく、継続できる運動やストレッチを取り入れましょう。

足関節の運動と下腿部のマッサージが簡単で効果が期待できます。

①足関節の運動

ふくらはぎを刺激することで、むくみや冷え性の改善が期待できます。

踵の上げ下げと足関節の回旋運動。

②下腿部のマッサージ

ふくらはぎを刺激することで、むくみや冷え症の改善が期待できます。

ふくらはぎを「さする・つまむ・おす・もむ」ツボを刺激する。

東洋医学では、病因(原因)によって発症した症状を、四診(診断)によって症状全般を把握し、証(施術方針)を立てて、鍼灸マッサージ等で体全体のバランスを回復させ、正常な状態に戻す「施術(治療)」を行います。

老若男女、それぞれ「年齢・性別・環境・習慣」によって、疾患や症状は様々です。

まずは手軽に出来るツボ押しを、健康管理の一つとして取り入れてください。

万能ツボ:四総穴▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、子供から大人まで老若男女の日常の不快な症状の改善や痛みの緩和、養生に大変役立ちます。

体(身体)には、たくさんのツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ツボには、特定の重要な働きをする、要穴(ようけつ)があります。要穴には、原穴・郄穴・募穴・兪穴・四総穴など様々な特定穴があります。

要穴は、複数のツボの組み合わせで構成され、より効果を発揮します。

四総穴=四宗穴(しそうけつ)

四総穴とは、①足三里 ②委中 ③列缺 ④合谷 の4つのツボのことです。

体の不快な症状を、4つのツボで主治する優れたツボです。

①足三里(あしさんり)

肚腹三里留:肚腹は三里に止め ⇨ 腹部一切の疾患に三里が効く。

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から4横指下の部分にあるツボ。

効果:全身強壮の合穴、無病長寿のツボ、内臓機能の調整、食欲不振、胃痛、冷え性、のぼせ、疲労倦怠感など全身症状改善の万能ツボ。

②委中(いちゅう)

腰背委中求:腰背は委中に求む ⇨ 腰部から背部の疾患に委中が効く。

位置:膝関節の後ろ側に出来る横じわの中央部分。

効果:腰背痛に有効な合穴、膝の痛み、足の痛みやしびれ、こむら返りなど。

③列缺(れっけつ)

頭項尋列缺:頭項は列缺に尋ね ⇨ 頭部から頚部の疾患に列缺が効く。

位置:手首親指側から親指幅1本半分上の肘よりの部分。

効果:頭痛などに有効な絡穴、歯痛、のどの痛み、手首や腕の痛みなど。

④合谷(ごうこく)

面目合谷収:面目は合谷に収む ⇨ 顔面や目の疾患に合谷が効く。

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:痛みに有効な原穴、頭痛、歯痛、のどの痛み、下痢、便秘、生理痛、疲労倦怠感など全身症状に効く万能ツボ。

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ツボとは?

ツボとは、身体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

ご紹介した四総穴は、4つのツボですが、様々な症状に効果が期待できます。特に「足三里と合谷」は、皆さん一度は名前だけでも聞かれたことがあると思う、万能のツボです。

足三里は、「松尾芭蕉翁」が旅の疲れを癒すためにお灸をすえた有名なツボです。奥の細道の序文に、三里に灸すゆるより・・・とあります。

合谷は、別名虎口と言い、幅広い症状に活用される鎮痛効果の高い万能ツボです。

ツボ押し「四総穴(特定穴)」を、あなたの健康管理に、是非お役立てください。

▲TOP

万能ツボ:八会穴▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、子供から大人まで日常の不快な症状や痛みの緩和、養生に大変役立ちます。

体(身体)には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ツボには、特定の重要な働きをする、要穴(ようけつ)があります。要穴は、原穴・郄穴・募穴・兪穴・八会穴など様々な特定穴があります。

要穴は、複数のツボの組み合わせで構成され、より効果を発揮します。

八会穴(はちえけつ)

八会穴

①章門(臓会) ②中脘(腑会)➀⇨ 臓と腑の疾患

③膈兪(血会) ④膻中(気会)➀⇨ 血と気の疾患

⑤太淵(脈会) ⑥陽陵泉(筋会)⇨ 脈と筋の疾患

⑦絶骨(髄会) ⑧大杼(骨会)➀⇨ 髄と骨の疾患

の8つのツボです。

体の器官・機能を8つに分類し、全身症状に対応する優れたツボです。

八会穴は、各組織の気が集まる「交会」するところです。

①章門(しょうもん)

臓会=臓の疾患に用いる。臓=肝・心・脾・肺・腎

位置:腹側部、第11肋骨の下、肘を直角に体側につけた肘頭が当たる所。

効果:臓の疾患、消化器系、動悸、息切れ、めまい、イライラ、倦怠感など。

②中脘(ちゅうかん)

腑会=腑の疾患に用いる。腑=胆・小腸・胃・大腸・膀胱

位置:胸骨体下端とおへその中間(おへそから親指幅4本分上)部分。

効果:腑の疾患、消化器系、胃腸症状、食欲不振、吐き気、倦怠感など。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで臓腑の疾患により効果が期待できる。

③膈兪(かくゆ)

血会=血の疾患に用いる。血=血液を含む体液、津液と営気が素材

位置:背中の第7胸椎の両側、真ん中から親指幅1本半外側の部分。

効果:血の疾患、循環器・呼吸器系、虚弱体質、しゃっくり、倦怠感など。

④膻中(だんちゅう)

気会=気の疾患に用いる。気=体内エネルギー、原気、宗気、営気

位置:左右の乳頭と正中線が交わる部分。

効果:気の疾患、呼吸器・循環器系、動悸、息切れ、倦怠感、不安感など。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで気血の疾患により効果が期待できる。

⑤太淵(たいえん)

脈会=脈の疾患に用いる。脈=血管、営気と血液を中に通す

位置:手関節掌側、横紋の外側の陥凹部分。

効果:脈の疾患、手関節障害、発熱、無汗、咽喉痛、胸背痛など。

⑥陽陵泉(ようりょうせん)

筋会=筋の疾患に用いる。筋=すじ、腱、筋肉

位置:膝の下の突出した骨の前下方のくぼみ部分。

効果:筋の疾患、膝の痛み、こむら返り、膝の血行促進、坐骨神経痛など。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで筋脈の疾患により効果が期待できる。

⑦絶骨(ぜっこつ)=懸鐘(けんしょう)

髄会=髄の疾患に用いる。髄=骨髄、髄は骨の中にあり

位置:外くるぶしから、真上に親指幅3本分上がった部分。

効果:髄の疾患、消化器系の疾患、食欲不振、胃のむかつき、足の痛みなど。

⑧大杼(だいじょ)

骨会=骨の疾患に用いる。骨=骨膜、骨質、骨格

位置:背中の第1胸椎の両側、真ん中から親指幅1本半外側の部分。

効果:骨の疾患、頭痛、発熱、のどの痛み、肩こり、腹痛、倦怠感など。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで骨髄の疾患により効果が期待できる。

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ツボとは?

ツボとは、身体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

ご紹介した八会穴は、8つのツボですが、様々な症状に効果が期待できます。八会穴は、気の集まるところで、それぞれ精気の過不足によって症状が出現すると捉えています。

八会穴の8つのツボは、臓、腑、気、血、筋、脈、骨、髄の疾患に対応して、単独でも効果がありますが、臓腑、気血、筋脈、骨髄の組み合わせでより効果があがります。

臓腑(章門と中脘)の組み合わせの場合。

章門の「章」は明らかで、「門」は気血の出入口のこと。消化器系の疾患を調整。

中脘の「中」は中心で、「脘」は胃袋のこと。胃の機能・疾患を調整。

章門と中脘の組み合わせで、内臓全体(臓腑)を調整し、全身の健康管理が期待できます。

ツボ押し「八会穴(特定穴)」を、あなたの健康管理にお役立てください。

▲TOP

万能ツボ:十要穴▽

東洋医学の数千年に及ぶ「ツボ療法」は、子供から大人まで日常の不快な症状や痛みの緩和、養生に大変役立ちます。

体(身体)には、沢山のツボが点在しており、手軽にツボ押しが可能です。

ツボには、特定の重要な働きをする、要穴(ようけつ)があります。要穴は、原穴・郄穴・募穴・兪穴・十要穴など様々な特定穴があります。

要穴は、複数のツボの組み合わせで構成され、より効果を発揮します。

十要穴(じゅうようけつ)

十要穴

①合谷里 ②曲池 ⇨ 顔・頭部の病

③後谿里 ④風池 ⇨ 頭・項部の病

⑤足三里 ⑥内関 ⇨ 胸腹部の病

⑦殷門里 ⑧崑崙 ⇨ 腰背・下肢の病

⑨陽陵泉 ⑩環跳 ⇨ 体幹・胸脇・膝部の病

の10個のツボのことです。

体の不快な症状を、10個のツボで主治する優れたツボです。

①合谷(ごうこく)

顔・頭部の病

位置:人差し指と親指の骨が合流する部分から、少し人差し指側。

効果:原穴、頭痛、歯痛、のどの痛み、下痢、便秘、生理痛など。

②曲池(きょくち)

顔・頭部の病

位置:肘を曲げると出来るしわの外側部分にあるツボ。

効果:合穴、腕の症状全般、肩や首のこり、五十肩、歯痛、冷え性など。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで顔・頭部の病により効果が期待できる。

③後谿(こうけい/ごけい)

頭・項部の病

位置:小指の第5中手指節関節の下、外側の陥凹部。

効果:兪穴、頭痛、肩こり、難聴、目痛、腰痛など。

④風池(ふうち)

頭・項部の病

位置:耳の後ろの骨と、後頭部のくぼみの中間にあるツボ。

効果:めまい、肩や首のこり、頭痛、鼻づまり、のぼせなど。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで頭・項部の病により効果が期待できる。

⑤足三里(あしさんり)

胸腹部の病

位置:膝関節の外側、膝の皿の下から4横指下の部分にあるツボ。

効果:合穴、無病長寿のツボ、内臓機能の調整、食欲不振、胃痛など。

⑥内関(ないかん)

胸腹部の病

位置:手首の横紋の3横指肘側の、腱と腱の中央部分。

効果:絡穴、しゃっくり、循環器系疾患、気血の出入口、乗り物酔いなど。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで胸腹部の病により効果が期待できる。

⑦殷門(いんもん)

腰背・下肢の病

位置:太ももの後面中央(お尻の溝から親指幅6本分下)部分。

効果:倦怠感、下肢の痛み・だるさ、坐骨神経痛、こむら返りなど。

⑧崑崙(こんろん)

腰背・下肢の病

位置:外くるぶしの後方のくぼみ部分。

効果:経穴、足首の痛み、ねんざ、関節炎、冷え、しびれなど。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで腰背・下肢の病により効果が期待できる。

⑨陽陵泉(ようりょうせん)

体幹・胸脇・膝部の病

位置:膝の下の突出した骨の前下方のくぼみ部分。

効果:合穴、膝の痛み、こむら返り、膝の血行促進、坐骨神経痛など。

⑩環跳(かんちょう)

体幹・胸脇・膝部の病

位置:下肢の大腿骨先端から少し後方部分に下がった場所。

効果:股関節痛、下肢の痛み、足のむくみ、冷えなど。

*単独でも効果はあるが、組み合わせで体幹・胸脇・膝部の病により効果が期待できる。

ツボの押し方と注意点

写真を参考に、ツボの位置を確認して、その周辺を指で軽く押します。

最も感覚が敏感になっているところが、あなたにとってのツボになります。

ちょっと痛いけど・・・くらいの力加減でツボを刺激します。

ツボ押しは、力を入れる時に息を吐き、力を抜く時に息を吸います。

ひと押し3~5秒を目安に、5~10回繰り返します。

皮膚の弱い方は、押しすぎに注意しましょう。

いつもと違う症状が改善しない場合は、医療機関への早期受診が大切です。

ツボとは?

ツボとは、身体の不調やゆがみを、正常な状態に戻す「調整点」のことです。

ご紹介した十要穴は、10個のツボですが、様々な症状に効果が期待できます。十要穴は、数あるツボの中でも特に重要なツボで、正穴約360個のツボも、この10個の十要穴を越えないとも言われる程、大切なツボです。

十要穴の内、①合谷 ③後谿 ⑤足三里 ⑦殷門 ⑨陽陵泉 の5つのツボを、

五用穴(五要穴)とも言います。

ツボ押し「十要穴(特定穴)」を、あなたの健康管理にお役立てください。

▲TOP